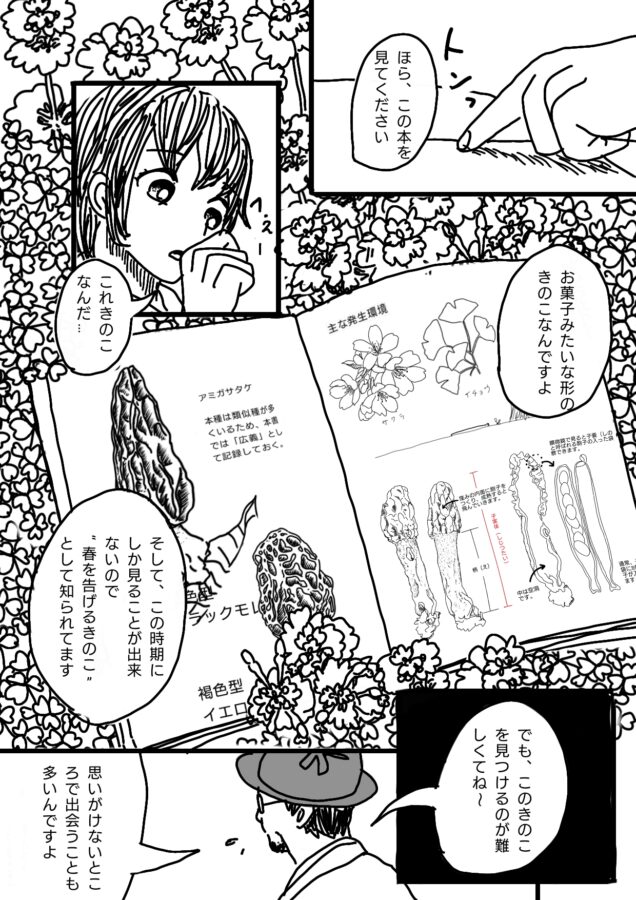

アミガサタケのなかまたち(網笠茸)Morchellaceae

アミガサタケは、様々な種類が知られており肉眼での判断は難しいため、このブログでは「黒色型アミガサタケ(ブラックモレル)」「褐色型アミガサタケ(イエローモレル)」として紹介していきます。

時期

春(福岡県では2月~5月にかけて観察することができるきのこです)

ちなみに、福岡県では黒色型アミガサタケは2月~5月まで、褐色型アミガサタケは4月~5月に見られることが多いです。

発生環境

サクラの木の下に生えていたり、スギの林に生えていたり、広葉樹林内に発生したり…発生環境は様々です。

春の訪れを告げるきのことして知られています。

特徴

■黒色型アミガサタケ(ブラックモレル)

きのこの傘の部分は基本的に茶褐色~黒褐色。最も知られている「トガリアミガサタケ(尖網笠茸)」はサクラ・イチョウなどの樹下に生えることが多く、傘の先端がとがっているような形をしていて、表面の脈は縦方向によく発達しています。

■褐色型アミガサタケ(イエローモレル)

傘の表面は黄土色や淡褐色。基本的には「アミガサタケ」と同定されることが多いきのこですが、変種としてマルミアミガサタケやチャアミガサタケなど似ているものが多く中間的な個体も多く知られています。

この個体は福岡県内でも発生は局地的です。アミガサタケと比べると網の幅が広く、脈も薄いです。

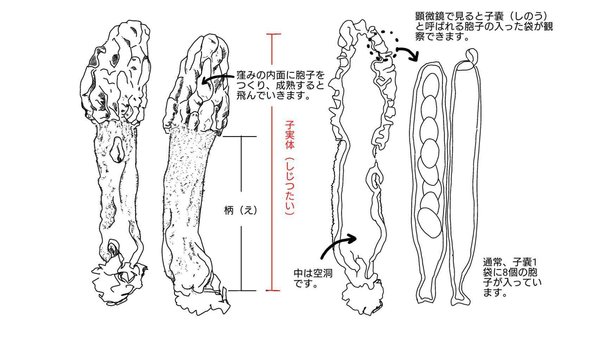

【アミガサタケの構造】

アミガサタケの子実体は卵型の頭部と太くて明瞭な柄とで構成されています。

全体の高さは5-12㎝。またはそれよりも大型になるものもいます。頭部はアミアミしていて、頭部の窪みの内面に多数の子のうを作り、子のうの内部に胞子をつくります。子のうは細長い円筒状で無色・薄壁。先端に円筒状の蓋をつけていて、成熟すると蓋が外れて胞子を飛ばします。

アミガサタケ類は、種類によって微妙に特徴が異なっています。例えば、一般にトガリアミガサタケと言われるきのこを観察してみると…

柄はゆがんだ円筒状で白色、淡黄褐色で表面はざらつきます。頭部、柄ともに中空です。

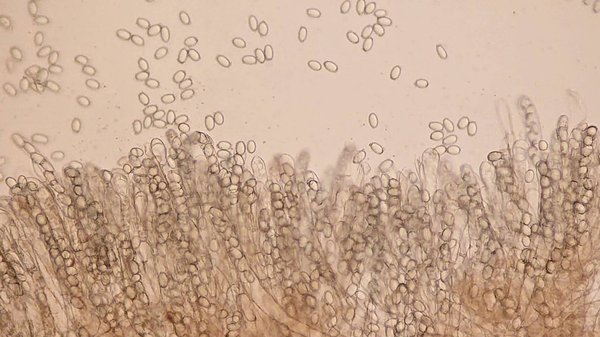

アミガサタケの胞子は、あみあみのくぼんだ部分に作られます。胞子はとても小さいので肉眼で一粒一粒を確認することはできませんが…まとまって飛んでいく様子は観察できることがあります。下の写真は、アミガサタケの胞子を顕微鏡で観察したものです。

「アミガサタケ」の不思議

アミガサタケはきのこの中でも一風変わった姿をしています。どうしてこんなアミアミの姿なのか、そしてどんな生き方をしているのか…春になるといつも考えさせられます。

先日、アミガサタケに関する面白い記事が「きのこびと」で公開されました。

「アミガサタケ栽培成功への道(やはりアミガサタケは腐生菌なのか?)」

このブログを読んでいると、アミガサタケの驚きと不思議がありますね。

1、アミガサタケの人工栽培ができたということ

2、アミガサタケの生活の不思議

そもそもアミガサタケってイチョウやサクラの樹下で見ることが多いものだと思っていましたが、竹やぶや広葉樹林内、焚火あとにも発生することも知られています。こんなにも様々な環境で育っているアミガサタケは、「腐生菌」なのか「菌根菌」なのかよくわかりません。

記事によると、「アミガサタケ」は菌根性のもの、腐生性のものなど様々な種類がいることが予想されるということでした。また、アミガサタケは腐生菌と菌根菌の両方の側面をもち、それぞれ2年周期で役割が交代するという2面性をもっていることも知られています。

ここまでくると、今観察している「アミガサタケ」はいったい何者なのか…ますます謎が深まるばかりです。

【参考書・文献・webなど】

北陸きのこ図鑑(橋本確文堂)

日本のきのこ(山と渓谷社)

くらべてわかるきのこ(山と渓谷社)

きのこびと「アミガサタケ栽培成功への道(祝!ついに論文が公開されました)

注)きのこ豆知識は毎月2回更新をします。(第1、第2金曜日に更新を予定していますが、臨時休載、更新の変更などもあるかもしれないので、その際はご了承ください)