マツオウジ(松旺子)Lentinus lepideus

時期

夏から秋にかけて(福岡県では4月~9月ごろまで観察することができます)

場所によっては、古くなった子実体が1年中見られることがあります。

発生環境

クロマツやアカマツの切り株や倒木に発生します。特に古いマツの切り株、倒木に生えている姿を見ることが多いです。

特徴

マツオウジは、遠目からでも生えている姿が確認できるほど、とても大きなきのこです。見た目がマツタケのように見えるものもあって一瞬「ドキッ」となりますが、残念なことに本種は木から生えているし、マツタケとは全く異なるきのこなのです。

【傘】

傘の大きさは最大30㎝ほど。表面はクリーム色~淡褐色をしていることが多く、褐色の鱗片を傘一面に付着させています。古くなるにつれて、傘の色も黄ばんでいき、最終的にはさび色~黒色へと変化していきます。時に、1年間も枯れた姿を見かけることもありますが、ほとんどの子実体はナメクジ類や甲虫類に食べられるので跡形もなくなってしまうことが多いです。

ちなみに、稀に傘の鱗片が目立たないものも発生します。

子実体は古くなると、オレンジ色を帯びてきます。

【柄】

柄は傘と同じ色で、褐色の上向きのささくれがついています。

【ヒダ】

ヒダの縁がのこぎり状に切れ込んでいます。

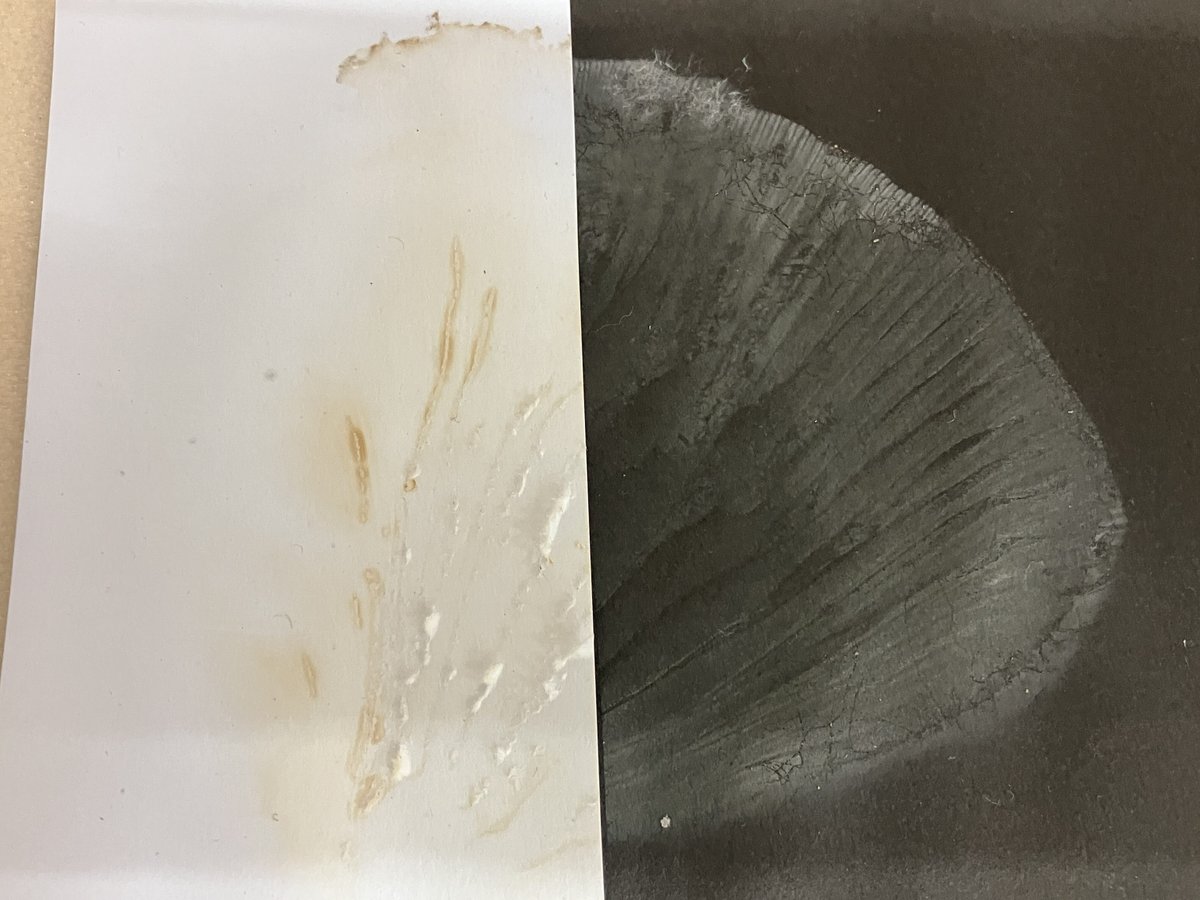

【胞子紋】

マツオウジの胞子をとってみると、白色の胞子紋でした。

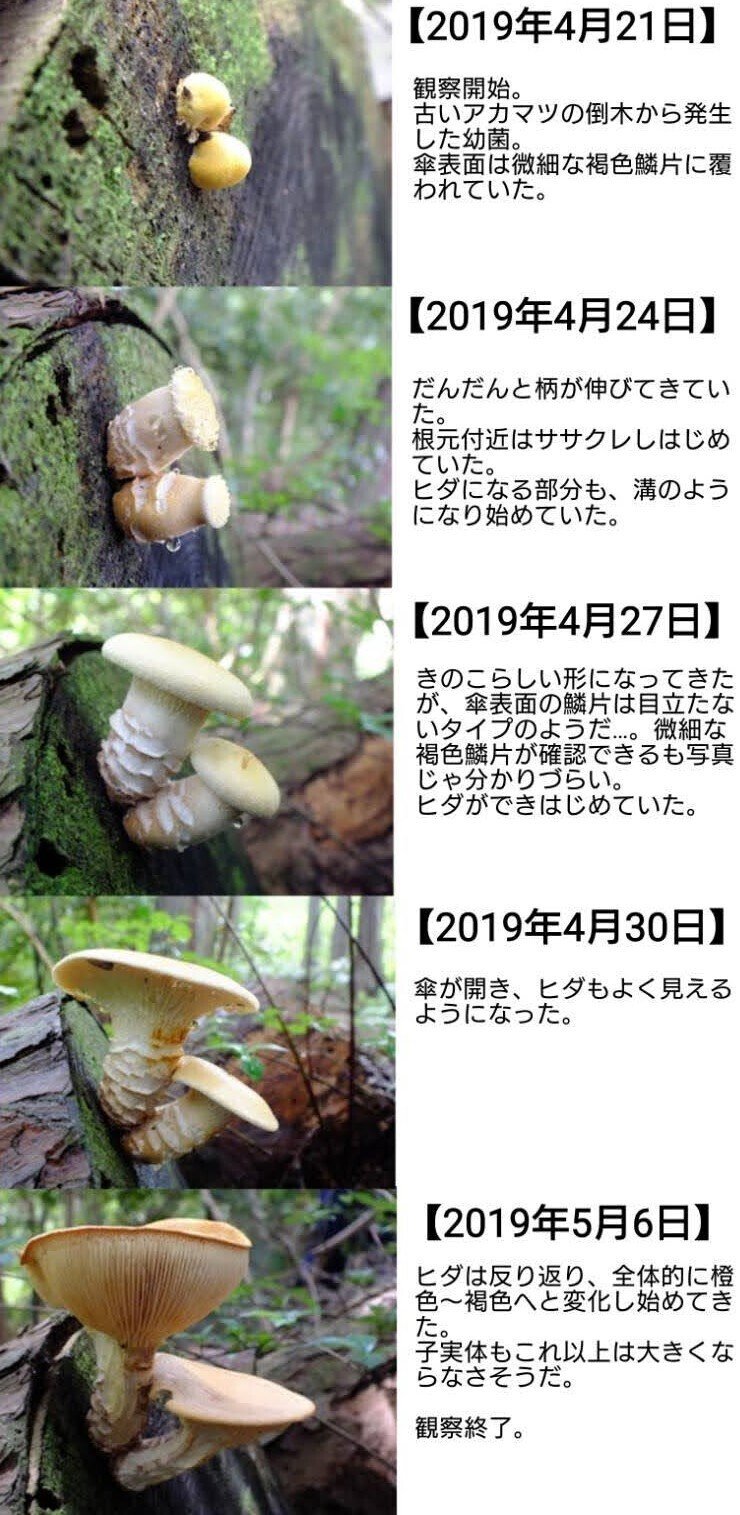

マツオウジの成長観察

森の中でマツオウジの成長を観察できたのでここで紹介します。

結局、マツオウジの場合は子実体が木材の表面に姿をあらわしてから約2週間かけて立派に成長してくれました。

漫画「さすらいのきのこ」

■前回の物語「イヌセンボンタケ」はこちら

【参考】

山渓カラー名鑑 増補改訂新版日本のきのこ(山と渓谷社)

Facebook コメント