ウスベニタマタケ(薄紅玉茸)Turmalinea persicina

時期

秋~春にかけて(福岡県内では11月~2月にかけて観察することができます。)

発生環境

菌根菌(植物と菌類が助け合って生きている関係。共生関係とも呼ぶ)。

ブナ科が生えている森、特にシイ・カシ林内で見つかることが多いです。福岡県内の発生環境では極相林(きょくそうりん)と呼ばれる植物の種類が安定した森、特に森林年数が長い(シイ・カシの巨木があるような)場所では見かける機会が多いです。

特徴

名前の通り薄紅色をした球状の子実体を作り、大きさは1㎝~5㎝。幼菌時淡橙色の菌糸に覆われていますが、1㎝ほどの大きさに成長すると、白色→薄紅色へと変化していきます。菌糸束はオレンジ色をしています。

断面は始め白色で、子実体によっては弱青変性を表します。成熟するにつれて褐色となり、最終的にはチョコレートのような色へと変化します。成熟する頃になると、子実体からガス臭が漂ってきます。

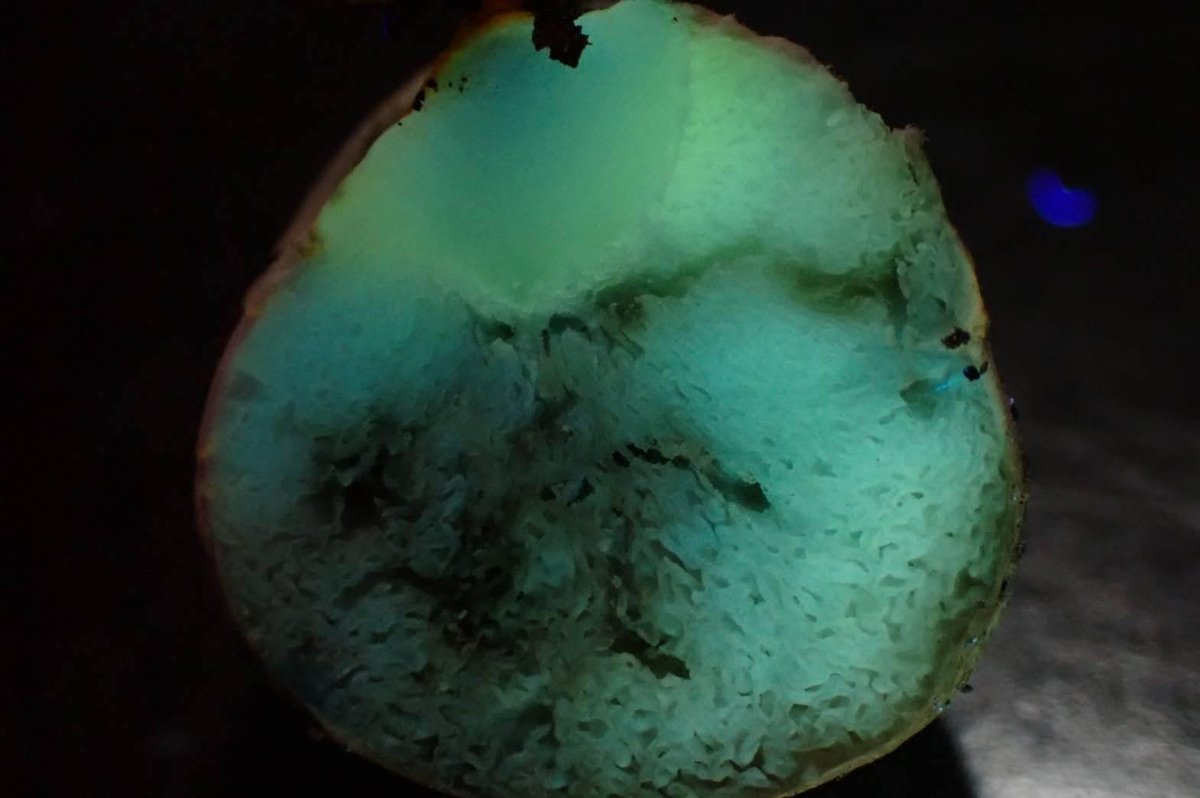

ウスベニタマタケにブラックライトをあててみると、子実体、菌糸共に反応の変化を見ることができました。

最も反応を見せたのはウスベニタケの断面。一見白色の断面ですが、ブラックライトを使うと黄緑色に変化しました。ただし成熟している(胞子が成熟して焦茶色になっている)ウスベニタマタケではブラックライト反応を見ることはできませんでした。

ウスベニタマタケの悲劇

寒い森の中、落ち葉の下で静かに暮らしているウスベニタマタケ…静かな暮らしを脅かす「寄生菌」の存在も知られています。ウスベニタマタケを観察していると場所によって黄色い粉粉したものを見ることがあります。これは「アワタケヤドリタケ」の厚膜分生子(Sepedonium)で、取りつかれたウスベニタマタケはボロボロになって枯れてしまいます。

ちなみに「アワタケヤドリタケ」という寄生菌は「イグチ」の仲間によく見られる寄生菌です。姿かたちが異なるウスベニタマタケにどうして生えるのでしょうか?

実は、ウスベニタマタケはイグチ目イグチ科の地下生菌なのです。「イグチ」と聞くと、ヤマドリタケモドキやベニイグチなどのきのこの形をイメージしていますがウスベニタマタケやジャガイモタケのような地下生菌は一生涯球形なのできのこ型になることはありません。

地表にいても地中にいても、生きていくのは大変なようですね。

漫画「さすらいのきのこ」

■前回の物語「コッコミケのなかま」はこちら

〈参考〉

ヤマイグチ亜科(イグチ科イグチ目)に含まれる日本産地下生菌の多様性と分類(折原貴道著/日菌報)

イグチ類寄生菌類Sepedonium属菌の日本新産種

地下生菌識別図鑑(誠文堂新光社)