君はコテングタケなのか?

このキノコの姿を目にした時に「ついに発見した!」と叫んだものである。

傘の色合い、質感、傘と柄のバランス、そして落ちかけたツバの色あいから判断したそのキノコの名は

コテングタケ

良く似ていて、この名前から派生したキノコ「コテングタケモドキ」は、これでもかというぐらい見るのであるが、コテングタケはこれまで見たことが無かったのだ。

恐らく100分の1ぐらい希少ではないだろうか?

ただ、「もしかしてこれコテングタケじゃね?」と帰宅後、写真を改めて見たときに気づいたことは2度ほどあった。パッと見た際には「あぁ、コテングタケモドキね」ということで、写真もほどほどにしてその場を去っちゃったんだけどね。

それもこれもやたら出てるコテングタケモドキのせいだ(いや、見逃すお前が悪い w)。

でもこのキノコ、本当にコテングタケなのでしょうか?

実際のコテングタケの記述と比較してみましょう。

特徴を見てみる

傘の径は5.5cm。ほぼ平ら。薄灰色で中央がやや濃い。絣模様。傘の周辺に小さなフリルあり。

ヒダはやや密。小ヒダあり。離生。

膜状のツバ有り。

柄の大きさは 0.7 x 13cm。白。棍棒状。基部がかぶら状に膨らむ。

表面は微粉状。ツバより下は繊維状。

かぶら状のツボあり。上部に裂け目。

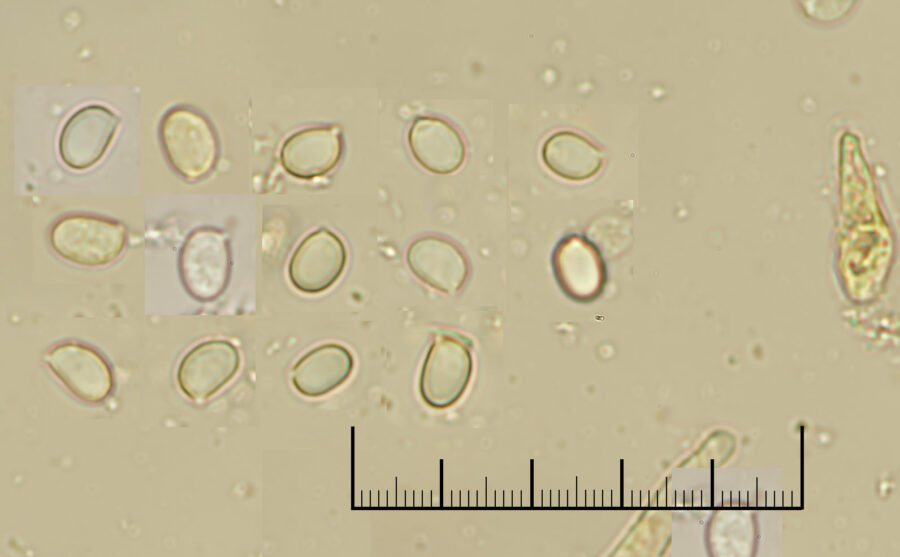

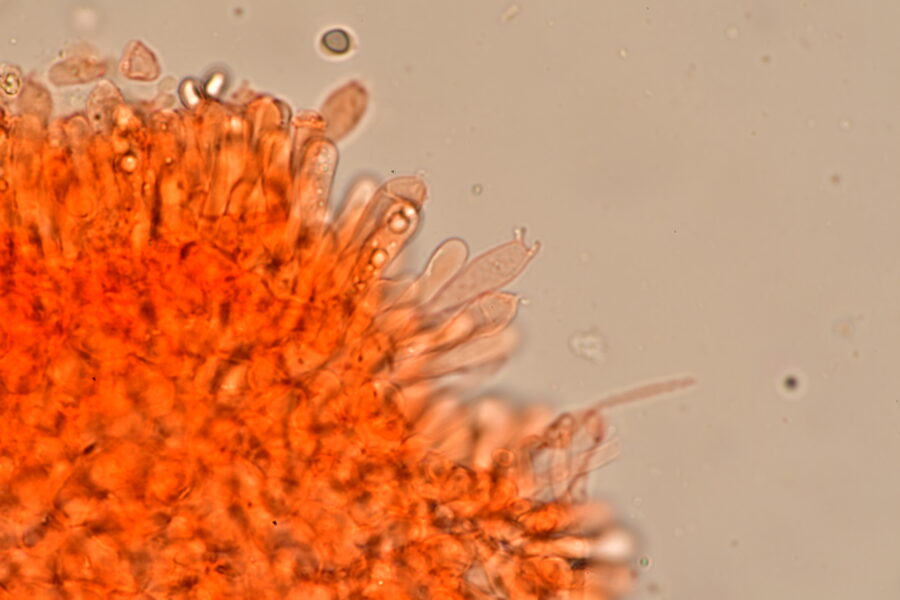

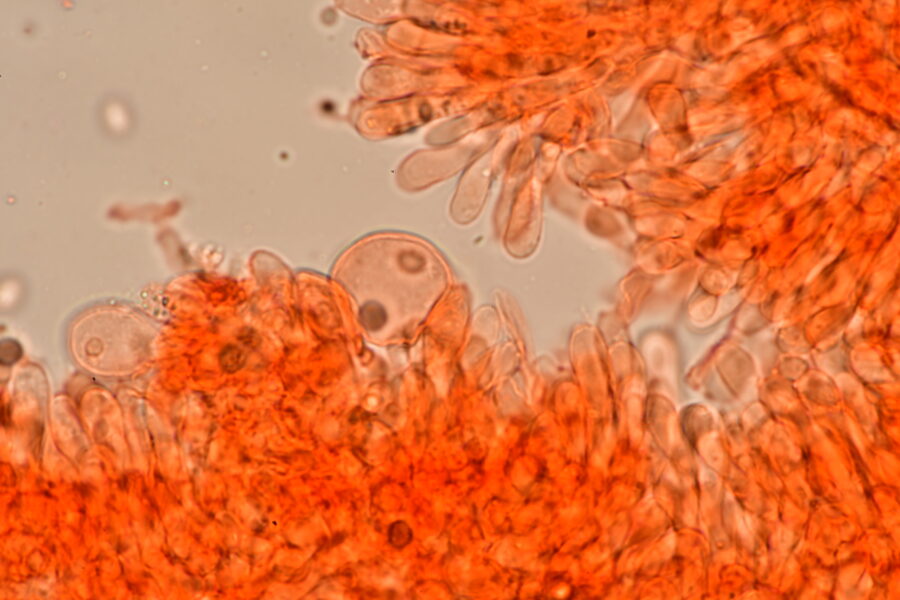

ヒダの切片を観察しているとこの写真の様な球形細胞があるのがわかる。

北陸のきのこ図鑑の方にも「ひだ縁細胞」として類楕円形の細胞(大きさ:28-31 x 13-17μm)として記載されているものと同じであろう。

さてではコテングタケの特徴と比べてみましょう。

コテングタケと比較する

コテングタケ

Amanita porphyria (Alb. & Schw. : Fr.) Secr.

| 大分類 | 小分類 | コテングタケ | 今回採取したもの |

| 傘 | 径 | 3~6cm | 5.5cm |

| 形 |

鐘形~まんじゅう形のち平らに開く

|

平ら | |

| 色 |

灰褐色~ねずみ色

|

薄灰色で中央がやや濃い。 | |

| 表面 |

しばしば暗灰色のつぼの破片を付着している

|

絣模様。 | |

| 縁 |

——

|

傘の縁に小さなフリルあり。 | |

| 肉 | 厚み | 薄く | 薄い |

| 色 | 白色 | 白色 | |

| ひだ | 色 | 白色、 | 白色 |

| 疎密 | 密 | やや密 | |

| 柄に対し |

上生ないしほとんど離生する

|

離生 | |

| 柄 | 大きさ | 7~9cm×1cm | 13 x 0.7 cm |

| 形 |

根もとはカブラ状にふくらみ

|

棍棒形でかぶら状に膨らむ | |

| 色 |

白色

|

白色 | |

| 形質 |

ツバより下には淡灰色繊維状の斑紋がある

|

表面は微粉状。ツバより下は繊維状。 | |

| つば | 形質 | 膜質 | 膜質 |

| 色 | 灰~黒褐色 | 白色 | |

| 形質2 |

上面に細かい線がある

|

—— | |

| つぼ | 色 | 白~暗灰色 | 白色 |

| 形 |

大部分が柄の基部に癒着し、上端部がやや遊離する

|

かぶら状、柄の基部に密着。上部に裂け目 | |

| 胞子 | 形 | 球形 | 楕円形 |

| 径 | 7.5~10μm(原色) 6.5~10μm(北陸) |

4.7-6.0 x 6.9-8.19 μmm (Ave 5.3 x 7.6) | |

| アミロイド | アミロイド | 非アミロイド | |

| 担子器 | 大きさ | ——— | 7.5-8.8 x 27.0-32.0 μm |

| 胞子性 | 4胞子性または2胞子性(北陸) | 4胞子性または2胞子性 | |

| クランプ | 有無 | 無し(北陸) | 無し |

| 発生 | 季節 | 夏~秋 | 9月10日 |

| 樹種 |

針葉樹林(アカマツ、ゴヨウマツ、オオシラビソなど) 内の地上

|

コナラなどの広葉樹混成林 |

Fig.1 コテングタケの特徴

——

さて、どうでしょう?

特徴が異なる部分を赤の太字で明記しています。

それぞれの「大きさ」や「色」という要素は個体差がどうしても出てくるので、多少は無視できるかと思いますが、例えば傘表面の絣模様などは原色日本新菌類図鑑にも北陸きのこ図鑑にも記載はありません。

また胞子の大きさなどは明らかに今回のものは小さいのです。

DNAを調べてもらう

標本を東大の阿部寛史(Twiiter名:べべひろ)さんに送ってDNAの配列を調べてもらいましたのでそのデータを公開しておきます。

阿部さん、スペシャルサンクス!!(アゲイン)

——

DNA情報(ITS)

—-ATGAGCATGTGCACGTCTTTTGCTGCTTATTTCATTCATCTTTCCTCCTGTGCACTTTTTGTAGACACTTGGGAATGAGA

GGTTTATTGACCTTTTGGTGTTGAAAACAATCAATGCAATGTCCAAGTGTCTATGTCATTTTTATATACACATGATTGTA

TGTCTATAGAATGAGATGTAGGCTTATTTAAAGCCATTAAATGATAAAGTACAACTTTCAACAACGGATCTCTTGGCTCT

CGCATCGATGAAGAACGCAGCGAAATGCGATAAGTAATGTGAATTGCAGAATTCAGTGAATCATCGAATCTTTGAACGCA

TCTTGCGCTCCTTGGTATTCCGAGGAGCATGCCTGTTTGAGTGTCATTAAAGTATCTCAAAAGCTCTTATATATTATATA

TATAATATATGGGACTTTTGGACAATTGGGAGTTGCCGGTCACTGATGCAAGTGATGGGCTCTTCTGAAAAGTATTAGTT

GAGGAGCTATGCACTCTATTGGTGTGATAAAGTATCTATGCCAGGAGAAGCATTATTGCCTCTGCTTTCTAACAGTCCTT

ATTGGACAAGATGATGAACTTGACCTCAAATCAGGTAGGA

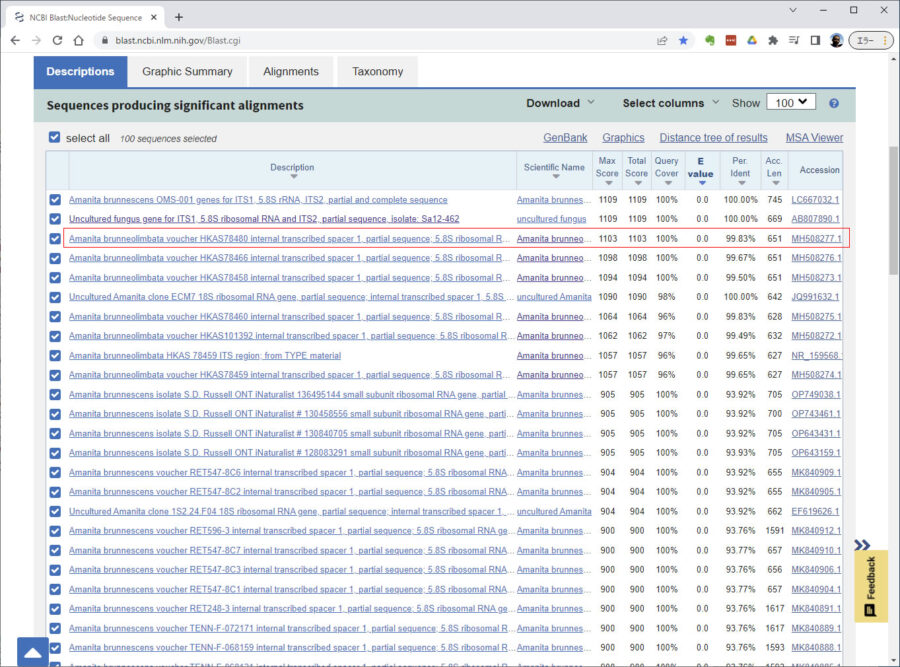

このDNAの塩基配列をBLASTしてみた結果以下の様な結果になりました(2023年1月24日現在)

—

Amanita brunnescens (和名無し)という種と100%一致しているのですが、これはもうすぐ Amanita sp. に修正されることがわかっております(登録した方に確認済み)。ですので、注目して頂きたいのは3行目の Amanita brunneolimbata で、99.83%の一致率となっています。

この一致率ですと「ほぼ同じ種である」と言ってしまっていいかと思います。

ですので、まずは

最初の写真のキノコはコテングタケではない

ということになります。

さらに、まだ日本では恐らく報告されていないと思われますので、このキノコは

「日本新産種」

という事にもなりますね(既に発表の準備を進めている方がいたなら御免なさい <m(__)m>)。

では Amanita brunneolimbata について調べてみますと、、、

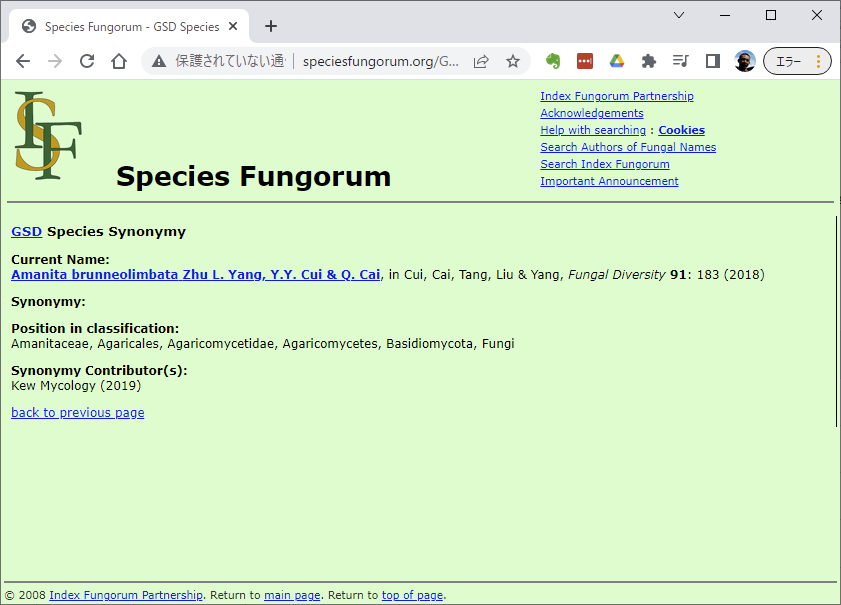

Index Fungorumで検索してみますと2018年に中国人の研究者が新種記載したということがわかります(GenBankに登録されている年も2018年)。

記載された論文を見つけましたのでDeepLで悪戦苦闘しながら訳したいと思います。

「The family Amanitaceae: molecular phylogeny, higher-rank taxonomy and the species in China」

https://www.researchgate.net/publication/326818030_The_family_Amanitaceae_molecular_phylogeny_higher-rank_taxonomy_and_the_species_in_China

Amanita brunneolimbata Zhu L. Yang, Yang-Yang Cui & Qing Cai

| 大分類 | 小分類 | 特徴 |

| 傘 | 径 | 2.8〜7.5 cm |

| 形 | 丸山型〜饅頭型,しばしば中央突起がある | |

| 色 | 灰色,中心部は灰褐色〜褐色、縁に行くに従って灰色になる | |

| 表面 | 暗色の放射状の繊維があり、大部分は綿毛で覆われている。 または白色の微小な斑点が散在することがある。 |

|

| 縁 | フリル状か,ときに短い条線がある。 筋状にならず,短い筋が入ることもあり,非付着性。 |

|

| ヒダ | 柄から | 離生 |

| 色 | 白色 | |

| 疎密 | 密 | |

| 小ヒダ | 小ヒダは先細となる | |

| 柄 | 大きさ | 長さ:5.5〜11 (-18) cm、直径0.5〜1 cm |

| 色 | 白色〜濃白色、白色から汚れた白色で、時に赤味を帯びます | |

| 形 | 亜円筒形か上方にやや細長く | |

| 表面 | 白色〜灰白色の繊維状 | |

| ツバ | 上面は白色〜クリーム色,下面は汚れた白色 | |

| 表面 |

一箇所か複数箇所で縦に溝が出来るか裂ける

|

|

| ツボ | 形 | 亜球形から棍棒状 |

| 大きさ | 直径1〜2cm | |

| 色 | 白色〜赤褐色 | |

| 表面 | しばしば縦に裂け、またしばしば薄汚れた白色 | |

| 肉 | 変色 | 白色で,傷つくと不変かわずかに褐色を帯びる。 |

| 胞子 | 大きさ | (6.0-)7.0-9.0(-10.0)x(6.0-)7.0-8.5(-10.0)μm |

| 表面 | 滑らか | |

| 形 | 球形からほぼ球形 | |

| アミロイド | アミロイド | |

| 担子器 | 胞子性 | 4胞子性 |

コテングタケ疑いのきのこ

トップ画像のキノコは「コテングタケではない」ということが分かりました。

それはDNAの塩基配列データを調べるまでもなく、肉眼的特徴、または顕微鏡的でもわずかながら違いは検証されたので、DNA配列で一致率が低くても不思議ではないと思われます。

しかし、やはりコテングタケは「謎のきのこ」に逆戻りしました。

コテングタケ、コテングタケと呪文の様に唱えていると、ふとコテングタケらしきキノコを見たのを思い出しました。

まずはこの2つのキノコを見てください。

(その1)

(その2)

これは2つともに去年、阿寒湖に行った時に見つけたものです。

残念ながら採取はしておりません。

てっきり1枚目のものをコテングタケと思い込んでいたものですから、この2つのキノコについては「コテングタケと似てる」止まりで、かつ遠方なものですから持って帰るのはあきらめた次第です。

しかし、Fig.1 コテングタケの特徴の表と肉眼的特徴を照らし合わせるとかなり似ているのが分かります。

また、発生環境も「針葉樹林(アカマツ、ゴヨウマツ、オオシラビソなど) 内の地上」となっていて、一致している要素であります。

さて、この2つのキノコはコテングタケなのでしょうか・・・?

【参考】

本郷次雄(1987) 今関六也・本郷次雄 編著 原色日本新菌類図鑑(ⅰ). 保育社, 大阪.

池田良幸(2013)池田良幸・本郷次雄 編著 新版 北陸のきのこ図鑑. 橋本確文堂,石川.