「特別寄稿」栃谷戸公園に発生するきのこ2種-Cortinarius sp.とカキシメジ(広義)-

※この投稿は「東京きのこ同好会」の会報から転載させてもらっております。

● 摘要

2020年11月に八王子市栃谷戸公園に発生した2種のきのこについて記録します。1つめはフウセンタケ属の1種です。このきのこは東京きのこ同好会ではシロガネフウセンタケ(Cortinarius argentatus)とされていました。しかし、DNA解析の結果C. argentatusと遺伝的に異なるため別種であることが分かりました。2つ目は栃谷戸公園に発生するカキシメジ近縁種です。形態比較とDNA解析の結果、カキシメジ近縁種はTricholoma pessundatumの姉妹クレード可能性が高いことが分かりました。

● 緒言

多摩丘陵のほぼ西端に位置する八王子市寺田周辺では東京きのこ同好会の活動で、数多くのきのこが観察されてきました。栃谷戸公園はその寺田の東側に位置し、多様なきのこが観察できるスポットです。晩秋の栃谷戸公園で特に興味深いきのこが2種ありました。フウセンタケ属の1種とカキシメジ(広義)です。本記事ではこの2種について調べたことを報告したいと思います。

フウセンタケ属の1種は東京きのこ同好会では形態的特徴から、宮内ら(1993)が日本新産種として報告したシロガネフウセンタケ(仮称):C. argentatusとされてきました。今回の記事では、より詳しい形態的特徴の確認とDNAによる系統解析の結果から、栃谷戸公園のフウセンタケ属の1種について検討をしたいと思います。

カキシメジ(広義)について、青木ら(2020)は日本に少なくとも以下の4つの系統が報告されています。分類の詳細は論文になっていないため不明ですが、該当種とその近縁種の情報を表1に示します。本記事では形態的特徴とDNAシーケンスの結果により、栃谷戸公園に発生したカキシメジが4つの系統のうちどれにあたるかを考察したいと思います。

表1. 青木ら(2020)が報告した日本産カキシメジ(広義)4系統

| T. pessundatum 姉妹クレード*1 |

T. ustaloides 姉妹クレード*1, *2 |

T. albobrunneum*2 | T. stans*2 | |

| 発生環境 | 広葉樹林やマツの混交林に発生 | カシやブナの広葉樹に発生 | 秋に海岸マツ林に発生 | マツ林に発生 |

| 傘 | 径3~8cm、饅頭型~のちに開いて中高平ら、のちに中央部がやや窪む湿時粘性、平滑、帯赤褐色~栗褐色、中央部は暗色、縁部ははじめ内側に巻く、肉は白色、傷つくと少し褐変 | 径4~8cm、饅頭型~中央突起のある平ら、粘性がある、縁部ははじめ内側に巻く、赤褐色~橙褐色で縁では色が薄くなる、切ったときに紛臭があり、味も紛っぽい | 径4~9cm、饅頭型~中央突起のある平ら、縁側にいくに従い赤褐色~紫褐色~ピンクがた淡黄色、繊維状、黒い小鱗片はない |

径4~12cm、饅頭型~平らに開く、縁部ははじめ内側に巻く、湿時粘性、平滑、赤褐色~橙褐色~ピンク褐色で縁は色が薄くなる、条線がある、通常黒い小鱗片はない、紛臭があり苦い

|

| 柄 | 長さ2.5~6㎝、太さ6~20mm、上下同大か中ほどが紡錘形に膨らみやや繊維質、頂部は白色で粉状、髄状か中空 | 筒状~先細り、頂部は白くなる、基部は傘と同色 | 長さ3~10cm、太さ10~20 mmの筒状、繊維状、帯ピンク褐色で頂部が白くなる |

長さ4~12cm、太さ10~35 mmの筒状、平滑~繊維状、わずかに条線がある、基部は褐色で頂部は白色

|

| ヒダ | 深く湾入し白色、古くなると赤褐色のシミ、幅2~9mm、やや密 | 直生~陥入、密、白色で褐色のシミがある | 陥入し白みがかったクリーム色、褐色のシミあり |

陥入し薄いクリーム色

|

| 胞子 | 胞子紋は白色、広卵形で5.5~6.5×3.5~4.5µm | 胞子紋は白色、楕円形で5~7.5×4.5~6µm | 胞子紋は白色、楕円形で4.5~6×3~4µm |

胞子紋は白色、広楕円形で4~6×3.5~4µm

|

| その他 | 川村(1929)のカキシメジ | – |

マツシメジと呼ばれるも

|

*1:原色日本新菌類図鑑(本郷&今関 1987)を参照 *2:Mushroom and Toadstiils of Britain & Europe 2nd Edition (Kibby 2017)を参照. T. ustaloides姉妹クレードは記録がないためT. ustaloidesの情報を示した

● 材料および方法

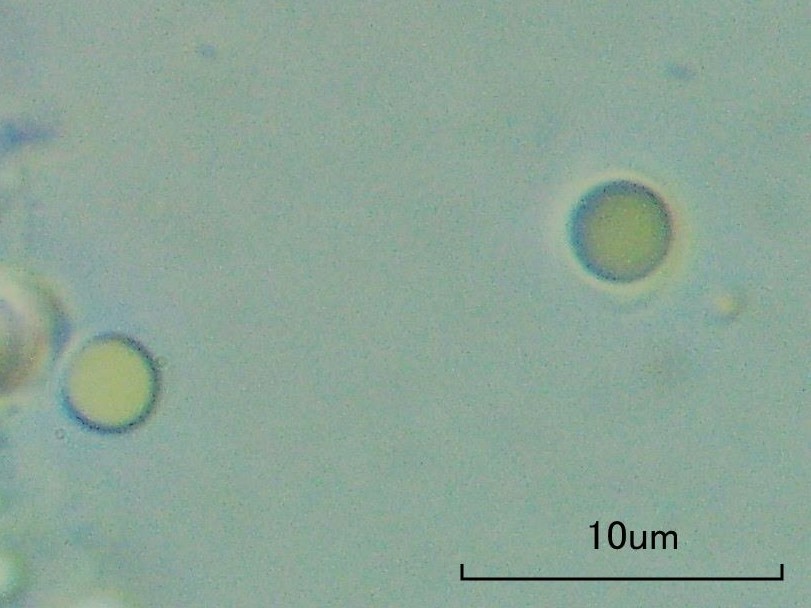

2020年11月に八王子市栃谷戸公園で発生したフウセンタケ属の1種とカキシメジ(広義)を採取し、傘、ヒダ、柄の特徴を記録しました。また、光学顕微鏡で胞子の形態を観察しました。DNAはシリカゲルで乾燥した子実体の一部から抽出し、ITS領域をPCR増幅してシーケンスを行いました。

得られたDNA配列のうちフウセンタケ属の1種については菌類懇話会のK氏に依頼し、系統解析をおこなっていただきました。カキシメジ(広義)の系統解析は、NGPhylogeny.fr(https://ngphylogeny.fr/)のウェブサイトのOne clickオプションを用いて実施しました。配列はHeilmann-Clausen(2017)とReschke(2018)から引用しました。

● 結果

①フウセンタケ属の一種

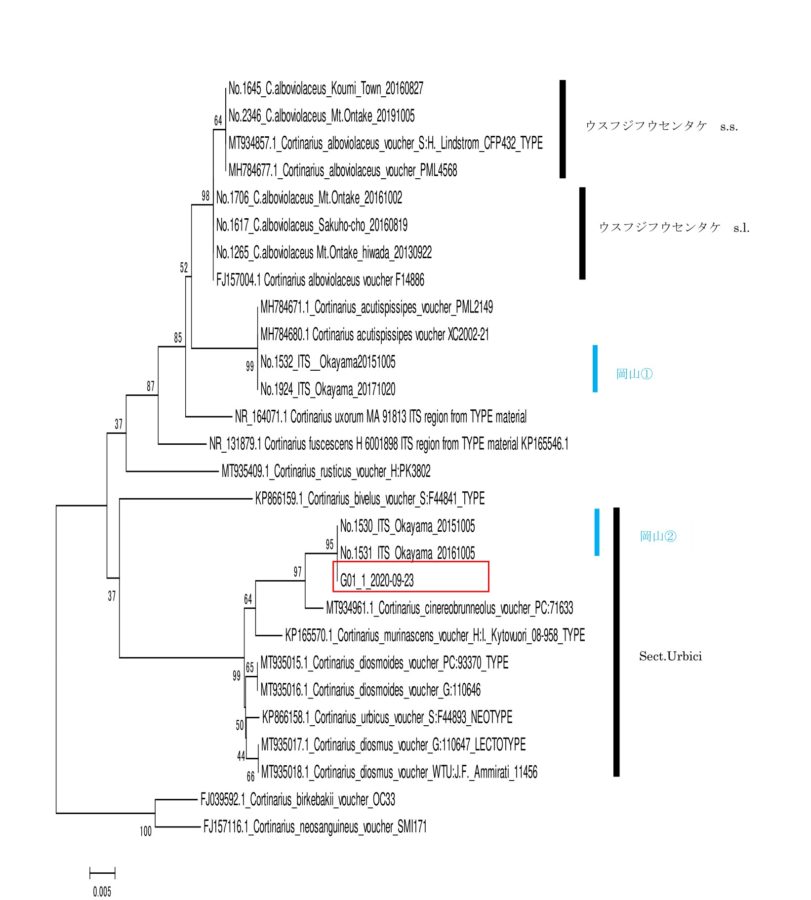

形態的特徴について以下の表にまとめました(表2)。C. argentatusと形態的特徴は似ていますが、栃谷戸公園のフウセンタケ属の1種のほうが小型で色味も白色に近いと思われます(図1)。DNA解析の結果、フウセンタケ属の1種はSect. UrbiciのC. cinereobrunneolusとITS配列が98.5%し、Sect. Firmiores(syn. sect. Sericeocyb:ウスフジフウセンタケ節)のC. argentatusとは遺伝的に異なりました(図3)。

②カキシメジ(広義)

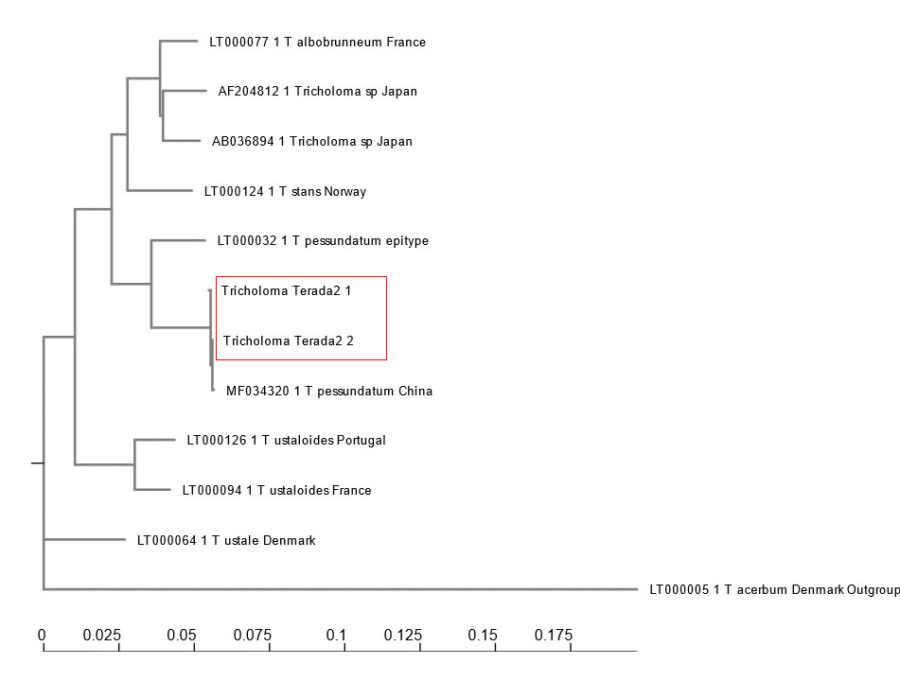

形態的特徴を以下の表にまとめました(表3)。栃谷戸公園のカキシメジ(広義)は黒い小鱗片がある点以外、概ねT. pessundatumの姉妹クレードと特徴が一致しました(図2)。DNAの相同性を調べたところ中国産T. pessudatumとITS配列が99.8%一致しました。系統解析の結果、デンマーク産のT. pessudatumのエピタイプと、中国産T. pessudatumと共に姉妹クレードを形成しました(図4)。

● 考察

① フウセンタケ属の1種

東京きのこ同好会でシロガネフウセンタケと同定されていたフウセンタケ属の1種はSect. UrbiciのC. cinereobrunneolus近縁種であることが分かりました。ATRAS DES CORTINAIRESによるとC. cinereobrunneolusは傘の色調は灰色がかった淡黄褐色をしており、栃谷戸公園のフウセンタケ属の一種とは差異があるため、胞子サイズなどが異なれば別種の未記載種の可能性もあるようです。本種は岡山でも確認されているようです。

② カキシメジ(広義)

形態観察とDNA解析の結果、栃谷戸公園のカキシメジは日本産カキシメジ4系統のうち、T. pessudatumの姉妹クレードの可能性が高いことが分りました。この系統は川村(1929)のカキシメジにあたり、未記載種の可能性があるようです(青木ら 2020)。一方で、原色新菌類図鑑(今関&本郷 1987)ではカキシメジ類のうち中心部に黒い小鱗片があるものをオオカキシメジとしており、この特徴はT. pessudatumにみられます(表3)。栃谷戸公園のカキシメジ(広義)も、この黒い小鱗片があり、中国産T. pessundatumと単系統を作ります。このことから、栃谷戸公園のカキシメジ(広義)がT. pessundatumかそれとも姉妹クレードの別種なのかは、さらに詳しい検討が必要だと思います。

表2. 栃谷戸公園のフウセンタケ属の1種と類似種の形態比較

| フウセンタケ属の一種 | C. argentatus |

C. cinereobrunneolus

|

|

| 発生環境 | カシ、コナラ、サクラの広葉樹林 | 混交林、または針葉樹林の地上 |

コナラ属やカバノキ属

|

| 傘 | 表面は平滑で直径3~6.5cm、饅頭型~平らに開く、わずかに紫色をおびた白色で成熟すると褐色を帯びる、表面は粘性なく絹糸状のつや、肉は薄く、土臭い。 | 表面は平滑で5~9cm、饅頭型~平らに開く、銀光沢のある淡紫色~白色、時折紫色を帯び、乾燥時は絹糸状のつやがある。穏和な香りでわずかに味がある(土っぽい大根臭) |

直径3-5cm、円形で中央突起がある、灰色がかった淡黄褐色、縁部で色が濃くなり、中心部には厚い白色の皮膜、鼻をつくフルーツ様の香り

|

| 柄 | 長さ3~8cm、太さ1.5cm、基部は球根状に膨らむ、傘と同色、幼菌時は白~褐色のクモの巣膜あり、中実。 | 長さ5~8cm、太さ10~20mm、基部は球根状に膨らむ、傘と同色で頂部ははじめ濃い紫色、幼菌時は薄紫~白色のクモの巣膜あり、中実 |

長さ3.5~5cm、太さ5~10mm、円筒形で繊維状、淡黄褐色で卓越したsheath様の皮膜が付く

|

| ヒダ | ヒダは上生~湾生、はじめクリーム色でのちに褐色、波打って、小ヒダあり、やや密。 | ヒダは湾生~直生でやや密、幅は狭く、波打つ (少し虫くい状~円鋸歯状)はじめ淡紫色(稀に濃紫色)で後に褐色 | 密で薄い褐色 |

| 胞子 | 褐色で表面がざらつく、楕円形で8~10×5~5.5µm | 表面は少しざらつき、楕円形で7-9.5×5-6µm |

表面ざらつき、楕円形で9~11×6~7µm

|

表3. 栃谷戸公園のカキシメジ(広義)の特徴

| 栃谷戸公園のカキシメジ(広義) | T. pessundatum | |

| 発生環境 | カシ、コナラ、サクラの広葉樹林 | 針葉樹林 |

| 傘 | 直径5~10cm, 平らに開く, 赤褐色~くり褐色を帯び、中心部は黒色, 中心部に黒色の小鱗片 表面は平滑で湿時粘性, 肉は15mm程, わずかに紛臭、縁部が内巻のものあり |

5~15cm, 饅頭型から平らに開く, 平滑, 粘性あり, 橙褐色~淡黄色, 黒い小鱗片を持つ, 紛臭, 味は粉っぽく苦い

|

| 柄 | 長さ4~6cm, 太さ1cm程度, 基部はわずかに膨らむ, 白色で基部がわずかに淡褐色, 中空~髄状 |

長さ3~7cm, 太さ1~2cm, 筒状~棍棒状, 上部白色で基部は淡赤褐色

|

| ヒダ | 白色で褐色のシミあり, 湾生, 波打ったヒダ, 小ヒダあり, やや密 | 陥入し白色 |

枠で囲まれたものが栃谷戸公園のフウセンタケ属の1種

枠で囲まれたものが栃谷戸公園のカキシメジ(広義)

● 引用文献

青木 渉, 山田 明義, 永井 宏幸, 伊藤 哲朗 日本菌学会大会講演要旨集, 2020, 64 巻

川村清一, 日本菌類図説:原色版, 1929,

宮内 信之介, 日本菌学会大会講演要旨集, 1993, 37 巻

本郷 次雄, 今関 六也 原色日本新菌類図鑑, 1987

Geoffrey Kibby, Mushrooms and Toadstools of Britain&Europe 2nd Edition, 2017

Heilmann-Clausen J, Christensen M, Frøslev TG, Kjøller R. Persoonia. 2017, 38

Reschke K, Popa F, Yang ZL, Kost G, Mycologia, 2018, 110(6)

● 謝辞

本稿の執筆にあたり、東京きのこ同好会N氏、菌類懇話会K氏、理研のK氏に感謝申し上げます。