緑青色のキノコの謎に迫る

さっそくで申し訳ないが、このキノコの名前が分かる人がいるだろうか?

「青いキノコ」というと以前も記事にしたことがあるが、「緑青色をしたキノコ」として思い浮かべるキノコは唯一ロクショウグサレキンの仲間ぐらいしか思い浮かばない。

ただ質感としてこの写真から伺えるのは、なんだか堅そうで、柄も傘と比べて太く、しっかりしている感じがある。

だとしたら君はベニタケの仲間か?

と誰しも問いただしたくなるであろう。

ただ、もちろんベニタケの仲間だと疑ってはみても「これだ!」と思い当たるキノコはない。

そういう場合は、もしかして海外にこれと似たようなキノコがあるんじゃないか?と思いつき、Googleに対してこんな文字を入れて検索をかけてみる。

「Russula」

呼び名は「ルスラ」ベニタケ科、ベニタケ属のキノコであることが分かる。

しかし検索されて出てきた画像を一つ一つ注視しながら絵合わせを行っていくわけであるが、結局は分からずじまい(のはず、、、あったらビックリ!)。

じゃあこのキノコは一体何ものなのか?

寄生菌なのか君は?

あまりに引っ張ってもなんなので・・・(笑)

このキノコが見つかった時の写真をアップしてみます。

こんな感じで発見されたのであった。

この緑青キノコに寄り添われている様にして立っているのが、これまたキノコだということが分かってもらえるでしょうか?

巨大なキノコ!!に見えますよね?(笑)

ところが巨大でもなんでもなく、傘の径は7cmほどのいわば標準サイズのキノコなのですよ。

そして、その寄り添われているキノコのヒダの一部が少し変色しているのを見て「これだな!」と気づいたあなた、その観察眼は素晴らしく、少しの変化も見逃さない、まさに慧眼と呼ぶにふさわしいキノコ目をしておられますな(笑)

このキノコの名前は「ハツタケ」なのである。

ハツタケはそのヒダなどに触れると染み出した乳液がこの様に緑青色に変化します。

柄の質感、色、形、どれをとってもハツタケなのでありますが、このハツタケ自体はめちゃくちゃ大きいわけではありません。せいぜい柄の太さは3~4cm程しかありません。

だとするとこの緑青の子の大きさは、、、

どんだけちっちゃいねん、と思いますよね?(笑)

最初の写真ではかなり大きさに見えましたが、こうやって比較すると傘の大きさは3~5mm程度。

ハツタケを抜いて柄の根元に何か変なものがくっついてるなぁ、、と思って良く見たらキノコの形をしていた、というわけなのです。

最初これを見たときは「寄生菌ちゃうかな?」と思っていました。

柄の根元に寄り添うように出ている姿は、出る場所こそ違うものの、クロハツなどの傘から発生するヤグラタケの姿とダブるし、またハツタケの菌糸から栄養を取っている様にも見えるので、同じマツの木から発生するアミタケに寄生するオウギタケをも髣髴とさせるものがあるのでした。

しかし、こんな緑青色のキノコなど、かつて見たことも、聞いたこともない。

だとしたら、もしかしてこれ大発見なのか?(わくわく)

と狂喜して向こうでアカヤマタケを撮影していたメルヘンヤスコにこれを見せに行ったら一言

「ハツタケの幼菌じゃないの?」

と軽くいなされたのであった _| ̄|○(がっくし)

いやまぁ、、その可能性は確かにあるのだが、、、、、もぐもぐもぐ、、、

これは果たしてハツタケの幼菌なのか?

もちろん、この緑青色のキノコは採取してきた。

顕微鏡で胞子を見て、ハツタケと同じような細胞であれば、ほぼ間違いなくハツタケであろうと考えたわけだ。

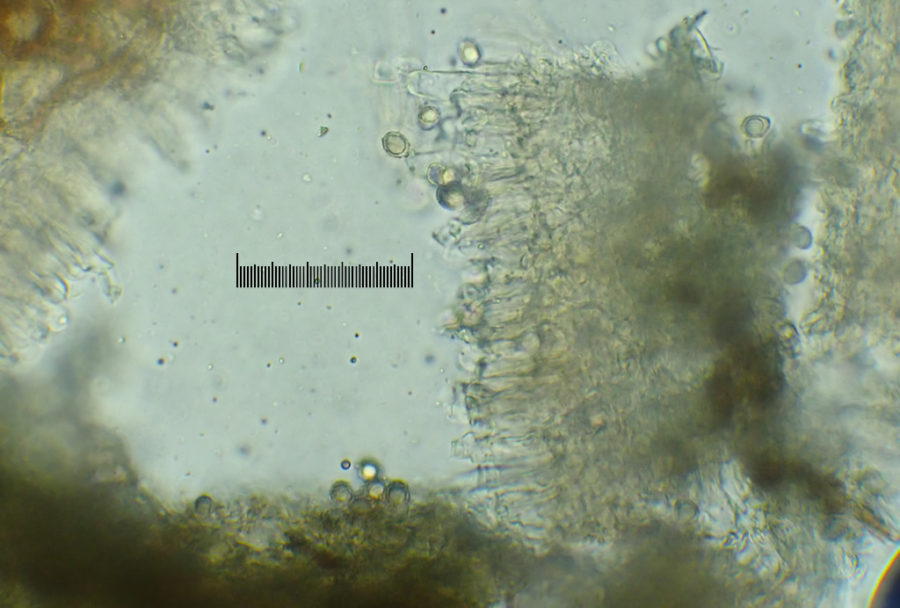

まずはハツタケの方から見てもらいましょう。

胞子サイズ: 7μm x 5μm

形:広楕円形

表面:イガイガした網目あり

と、こんな感じであります。

では、この緑青色のキノコの胞子はどうなっているのでしょうか?

結果から言いますと胞子らしきものは見当たりませんでした。

確かに楕円形らしきものはちょこちょこ見えたのですが、これが胞子かどうかの確信は持てず、、、、

そもそも、まだ3~5mmの幼菌の状態で胞子を作ることができるのであろうか?

という疑問はある。

子嚢菌であれば、子嚢らしきものは出来ていても、まだ未熟なものであればその中に胞子が出来てないのである。つまり胞子を作り始めるにはある程度の成熟が必要なのですね。なので、まだこんなに小さいものなら胞子が確認できないのも無理はない、、だってそもそも胞子は作られてないのだかんね(笑)。

この写真を見ておくれやす。。

ヒダが写っているのが分かるだろうか?

透明感があるものの、ヒダ自体は表面と同じ緑青色をしている。

そして、皴のようなものが見えるのであるが、この見えているヒダに胞子が作られているとは思えない。

ではまだ緑青色のキノコがハツタケの幼菌である、と決まったわけではない。

なので、大きな謎が2つ存在することになる。

1つは、緑青色のキノコはハツタケの幼菌なのか?

そして

2つめは、もしハツタケの幼菌なら何故緑青色をしているのか?

まぁ1つめはある程度絞られては来ているものの(あくまでも消去法なのですが)、2に関しては謎すぎる。ただ、1がわからないと2の謎も解けないのでまずは1について考察してみることにします。

君はハツタケの幼菌なのか?

このキノコをFacebookの美菌倶楽部にアップして聞いてみると、S竹さんからこんなコメントがあった。

「アカモミタケの根本に、こんな感じに繋がって緑色に変色してる幼菌がくっついてることがたまにあります」

アカモミタケとはハツタケと同じくチチタケ属のキノコで、ヒダなどを傷つけるとオレンジ色の乳液が出てくるキノコである。つまりアカモミタケはその乳液の色に関係なく、幼菌(らしきもの)がこの様に成菌にくっついて発生し、しかも緑色に変色している、とのこと。

写真を送ってもらったので貼っておくとこんな感じである。

一本のアカモミタケの柄の基部に寄り添うようにして大小6本の幼菌らしきものが発生している。

そしてよーく目を凝らしてみてみると、全体的な色合いが緑色を帯びているのが見て取れますね。この幼菌たちはさすがにアカモミタケの幼菌たちの様に見えます。

そしてS竹さんはこうも続ける

「成菌のアカモミタケも傘の一部がうまく成長出来なかったみたいな部分が緑っぽくなってることがたまにあります」

つまり未発達な子実体の一部が、何らかの影響を受けて緑色を帯びてしまう、、、ということか。

ハツタケだけに限らずアカモミタケでもこの様な「成菌の柄の基部に幼菌が発生し、緑色に変色する」という珍現象が起きているということは、ハツタケに寄生している、という線は消していいのではないだろうか?

また、同じくS竹さんや、らじかる先生からはこんな指摘もうけた。

「これって、幼菌の姿のままの大きさで、これ以上育たないのでは?」

さすが百戦錬磨のよろずキノコ愛好家たち(笑)

ここでちょっと想像を巡らせてみる。

ハツタケの成菌にあたかも寄り添っているように見えるが、実は大きくなった方と熾烈な栄養の奪い合いを行った末に戦いに敗れ、小さな子実体を作っただけで成長出来なかった悲運の君、、、そんな姿が頭をよぎるのだ。

イチゴなどの植物などでも1つの実を大きく育てるために、周りに咲いている(実になる)花をとってしまう(摘果する)ことは実を大きく、甘くするために人工的に行われている。もしかしてキノコの世界でもその様なことが自然に行われているのかもしれません。

さて、ここでもう一人コメントをくれた方がいた。

美菌倶楽部にアップした時に「私も同じようなものを見ました」と言って写真をアップしてくれたS原さんだ。

その写真をお借りできたので載せておきます。

ここでも緑青色のキノコがハツタケに寄り添って発生している。恐らくこの2つの子実体は同じ菌糸から発生しているのではないか?そしてこの「寄り添って発生」と言う要素と「緑青色に変色」と言う要素はやはり繋がっているのではないか??

・・・・これまたそんな想像が働く。

もしハツタケの幼菌が全て緑青色ならば、図鑑などに掲載されていておかしくないはずだし、ネット上にも小ネタとして載っているはず。なのに載ってないと言うのは、ハツタケの幼菌はやはりハツタケの成菌と同じ色をしてるんだと思うのです。

なのでこの緑青色の幼菌は

- ハツタケの成菌のすぐ近くに発生している

- 幼菌の状態のまま、大きくなることが出来なかった

という2点により、この様に緑青色に変色してしまった、と考えられるのです。

では、この緑青色に変色した理由は何だろうか?

何故君は緑青色になってしまったのか?

まずは思いつくまま2つの仮説を立ててみました。

- カビや細菌などに侵されてこのような色になった「外部侵略説」

- 成菌のヒダを傷つけると緑青色になるのと同じく、子実体全体が自分の持っている成分で変色した「自己変化説」

この2つの説をそれぞれ考えてみましょう。

「1.外部侵略説」

去年の9月、富士山に行った時に子実体全体が緑色のキノコを発見しました。

それがこれです。

これはベニタケの仲間が別の菌に侵されて緑色になったものである。

この緑のものの正体はアオノキノコヤドリタケと言う菌類であり、ベニタケの仲間に寄生することで知られている。最初にこれを見たときは「初見の緑色のキノコ!」と一瞬狂喜したのであるが、寄生されたものである、とわかってがっかりしたものである(ヒポミケスフェチの方、すんません!)。

ただ色具合から判断するに、これは宿主(ここではベニタケの仲間)が変色しているというより緑色の菌(いわゆるヒポミケス菌)に覆われてると言う感じに近いと思われます。宿主本来の色ではなく、ヒポミケス菌によってキノコが覆われて、キノコ自体の色が変化しているのでしょう。

また、ベニタケ本来の質感が失われ、あたかも全体がうっすらとしたカビに覆われている様な質感に見えないでしょうか?

これは先のハツタケの幼菌には見られない状態ですよね?

ハツタケの幼菌の姿からはこの様な「カビ」に覆われている様な状態はうかがえないし、何かに侵されているという感じもしない。どちらにせよ、1の「外部侵略説」というのは外部からの菌(または細菌)がこの緑青色を作り出している、ということになる。

では次の説を考えてみましょう。

「2.自己変化説」

どうしてもこの寄り添った姿を見て「寄生!」と思ってしまうのですが、もちろんある菌が同じ菌に寄生するということは通常ありません。

ただし、この大きなハツタケと幼菌ハツタケの間では何らかの栄養や成分のやり取りなどがあったりするのだろうか?

などと想像してみたりしています。

ベニタケなどでは大きなベニタケの傘の上から小さなベニタケが発生したりしているのを見たことがあります。

それは恐らく大きなベニタケから食料を分けてもらっている、と考えていいのではないかと思います。

だとしたら、この幼菌のハツタケ同じなのでしょうか?

たぶん、それは違うと思っています。

この成菌のハツタケと幼菌のハツタケは恐らく同じ菌糸から発生しています。菌糸から子実体を作り出す過程で本命の子実体(大きなハツタケ)の『保険としてのハツタケ』(本命が何かあった時に代わりに成菌へと発育していく)がこの幼菌である、と考えるのが一番納得のいく「小さなハツタケの正体」の様な気がします。

だとすれば、成菌のハツタケが大きく育った以上、本体の菌糸からの栄養補給はきっと絶たれます。

で、食糧が絶たれたハツタケはどうなっていくのでしょうか・・・?

ここに老成したアカハツの写真があります。

あのアカハツの「赤み」はそこにはなく、外皮がところどころ裂けているのが分かるかと思います。その裂け目からは緑青色の「肉」が見えているのがわかるでしょうか?

最初はこれも「緑のヒポミケス菌に冒されたハツタケ」だと思っていましたが、ハツタケの乳液が酸化して緑色に変化することからこの考えを改めました。

老化したハツタケの肉が空気に触れた結果、乳液が残っている部分が緑青色に変色しているのではないか?

これも仮説ではありますが、その仮説の上に仮説を立てるという暴挙をお許しいただくと、、、

- 栄養が供給されなくなったハツタケの幼菌は大きくなれない

- よって本来形成されるべき表皮細胞などが未発達の状態である

- ゆえに内部細胞を守ることができず

- 乳液に含まれている緑色になる成分が空気にふれて、緑色に変化してしまった。

というストーリーはいかがかな?

キノコ本体の緑青色と乳液が酸化した緑青色が同じ色であることから、どうしても2の説が有力ではないか?と考えてしまうのですが、果たしてどうなのだろうか?

まだしばらくは素人の妄想ということになるかと思いますが、いつか賢い人が現われてこの謎を「すっ」と解いてもらいたいものです(笑)

“緑青色のキノコの謎に迫る” に対して5件のコメントがあります。

コメントを残す

コメントを投稿するにはログインしてください。

アカモミタケの乳液は変色しませんがどうでしょうか?

長野県民様

アカモミタケの乳液が変色することは無いと思います。

文中でそう書いた箇所は無いと思うのですが、そう読み取られた箇所はどこでしょうか?

すみません、

「アカモミタケの根本に、こんな感じに繋がって緑色に変色してる幼菌がくっついてることがたまにあります」

という記載が上の方にあり、、下の方に

「(ハツタケの)乳液に含まれている緑色になる成分が空気にふれて、緑色に変化してしまった。」

と書かれていたので、アカモミタケの乳液は変色しないのに緑色の幼菌があることがあるのは何故?と思い投稿しました。

お目汚し失礼いたしました。

とても面白かった!

どうも有難うございます (#^.^#)