トガリか?それともアシボソか?黒いアミガサタケの正体をさぐる

僕が大阪や神戸で見ることができるアミガサタケのほぼ90%はこの黒いタイプのアミガサタケである。

単に黄色いタイプのものが見つけられてないのか、それとも個体数として少ないのか。よろずキノコ収集家のらじかる氏は黄色いタイプも良く見つけてSNSにアップしているので、毎年同じ様なところに出るのだとは思うが、どういうワケなのかこのイエローは神出鬼没の印象が強い。

しかし、関東の方たちがSNSにアップしているのを眺めていると、黄色いタイプが多いので、地域によって(または植生によって)差があるのだろうと推測される。

また「日本のきのこ」(ヤマケイ新版)などに載っているのも黄色タイプのものがフィーチャーされている感じで、黒いタイプはどちらかというと隅に寄せられてる感がある(嫉妬してます w)。

なので、今回は対抗して「きのこびと」でこの2種の黒いアミガサタケをフィーチャーしながら2種類の見分け方を検証していきたいと思います。

これはアシボソアミガサタケでしょうか?

少し日陰の桜の木の下に出ていた黒いタイプのアミガサタケです。

そんなに大きくなくって背の高さは7cmぐらい、柄はほっそりしていて、 白く、平滑である。

たぶん見た目だけであれば、「アシボソアミガサタケ?」って言っていいような子実体ではある。ただ、キノコ自身は栄養をどれだけ吸い取るかで、同じ種であってもかなり大きさが異なってくる。特にこの様な石に苔が張り付いて、その上から子実体を発生させているので、堆積した落ち葉から出ているものよりも小さくなる可能性は否めないと思うんですよね。

故に、もしかしてこいつはトガリアミガサタケの可能性も捨てきれない。

またこの子実体、頭部がやや灰色、つまりまだ未成熟の状態ですので、もしかしたら今後このフォルムも変わってくる可能性があります。

※まずは見た目での直感的なものだけで見ていきます。

じゃあこれはアシボソアミガサタケでしょうか?

これは先程とは500mぐらい離れた場所で見つけた黒いタイプのアミガサタケである。

先程と背の高さは変わらないが(約7cm)、柄が細く、しかも傘の割合と比べたら8:2の割合ぐらいに見える。傘の大きさに比べて、柄の長さがかなり短く、細く見えます。

また、色も乳白色と申しましょうか、少し白味がかった感じがしますね。

この特徴はまさに「アシボソアミガサタケ」の特徴なのでありますな。

先程のと比べて頭部は既に成熟しているように見えます。

大きさもこれ以上大きくならないと思いますので(実は翌週も行って確認済み w)、こちらはこのサイズ、姿が成菌の姿だと思われます。

じゃあこれはトガリアミガサタケでしょうか?

先程の場所から少し移動(200mぐらい)したところに出ていました。

上の2つのものと比べて次の4点が明らかに異なります。

- 柄が太い

- 柄が長い

- 柄の表面が少し褐色

- 柄の表面が少しざらざらしている

こちらは典型的なトガリアミガサタケの印象ですね。

この柄の太さ、そして長さ、申し分ありませんね (*^^*)

すでに傘の色が黒っぽくなっていますので、この子実体の成菌の姿と言っていいでしょう。

アシボソアミガサタケとトガリアミガサタケの特徴を比べてみる

それでは見た目だけではなく、ちゃんと特徴を比較してみましょう。

今回は「北陸のきのこ図鑑」を参考にしてみました。

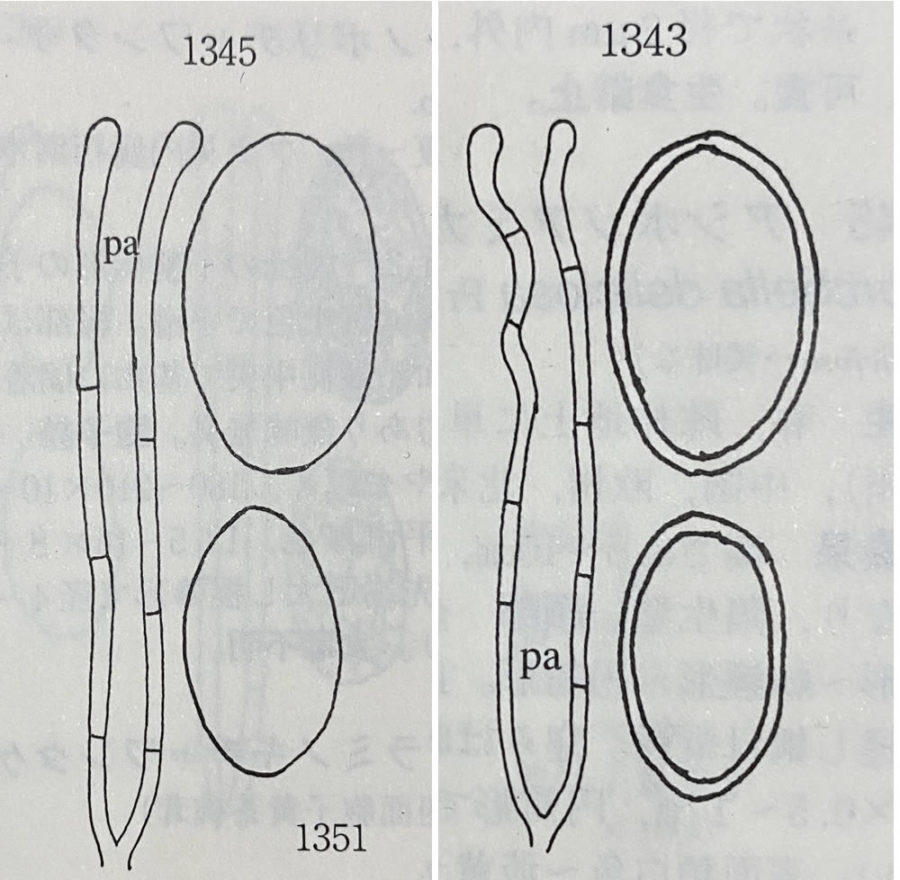

| 大分類 | 小分類 | アシボソアミガサタケ | トガリアミガサタケ |

| 和名漢字 | 脚細網笠茸 | 尖網笠茸 | |

| 学名 | Morchella deliciosa Fr. (deliciosa→美味な) |

Morchella conica Pers. (conica→円錐形の) |

|

| 発生 | 時期 | 春 | 春 |

| 場所 | 疎林地上に単生,散生 | 草原や林内に発生 | |

| 分布 | 日本(北海道, 本州),中国,欧州,北米,豪州 | 世界的 | |

| 子嚢果 | 高さ | 3.5~10cm | 8~15cm |

| 形 | 紡錘形の頭部と円筒形の柄からなり隔生型 | 円錐状の頭部と下方やや太まる柄からなり隔生型 | |

| 頭部 | 高さ | 全高の1/2~2/3を占める | 3~5×2~3.5cm |

| 形 | 円錐形~紡錘形~円筒形 | 円錐形~卵状円錐形 | |

| 頂部 | 鈍頭~鋭頭 | 鈍頭~鋭頭 | |

| 肋脈 | 縦が発達し網目縦長 | 縦が発達し網目は細長い | |

| 肋脈 | 窪みは暗褐色で子実層形成 | 稜は暗褐色~黒褐色で凹部の子実層面は黄褐色~淡褐色 | |

| 柄 | 大きさ | 2~5 × 0.5~1cm | 5~10×1~2cm |

| 形 | 円筒形で基部やや肥大し頭部より細く短い | 円筒形~逆棍棒形で | |

| 色 | 類白色~淡黄土色 | 汚黄土色~淡橙褐色 | |

| 表面 | 基部に縦じわあり 全面に細粒状鱗片あり |

細粒状 | |

| 肉 | 厚み | 薄く1~2mm | 薄く1~2mm |

| 色 | 淡黄土色 | 表面色 | |

| 弾力 | あり | あり | |

| 味・臭い | 無味無臭 | 無味無臭 | |

| 胞子紋 | 色 | 黄土色 | 黄土色 |

| 子嚢 | 形 | 円筒状棍棒形 | 円筒状棍棒形 |

| 大きさ | 240 ~315×19~20um | 192~210×12.5~18um | |

| 胞子 | 形 | 長楕円形で表面平滑 | 楕円形,表面平滑で厚壁 |

| 色 | 無色~ 帯黄色 | ||

| 大きさ | 20~27.5×12.5~17.5um | 18~21×10~13um | |

| 側糸 | 大きさ | 径2~3um | 糸状で径2um 内外 |

| 大きさ | 先端太まり棍棒形で径4~5um | 先端肥大し棍棒形。径3.5~4um | |

| 形 | 下方に分岐あり隔壁 あり | 隔壁あり下方で分岐 |

特に注目のポイントを赤の太字にしてみました。

もう一度アシボソアミガサタケではないか?という写真を貼っておきますね

ここにアシボソアミガサタケのトガリアミガサタケとの違いを書き出してみますと

- 子嚢果の高さが低い

- 子嚢果の形が紡錘形である(トガリは円錐形)

- 頭部の高さが全体の1/2~2/3を占める

- 柄が細い

- 柄が類白色

- 胞子の表面が平滑で厚壁ではない

赤の下線は特徴が合致しているポイントです。

なかなかえぇ感じのアシボソアミガサタケですな(笑)

今のところ、アシボソアミガサタケの可能性が高いですが、最後に胞子の形を見てみましょう。上の特徴でも明記していますが、胞子が厚壁かどうか?というのもこの2つの種を見分ける特徴となっています。この特徴を元に胞子を見ていきましょう。

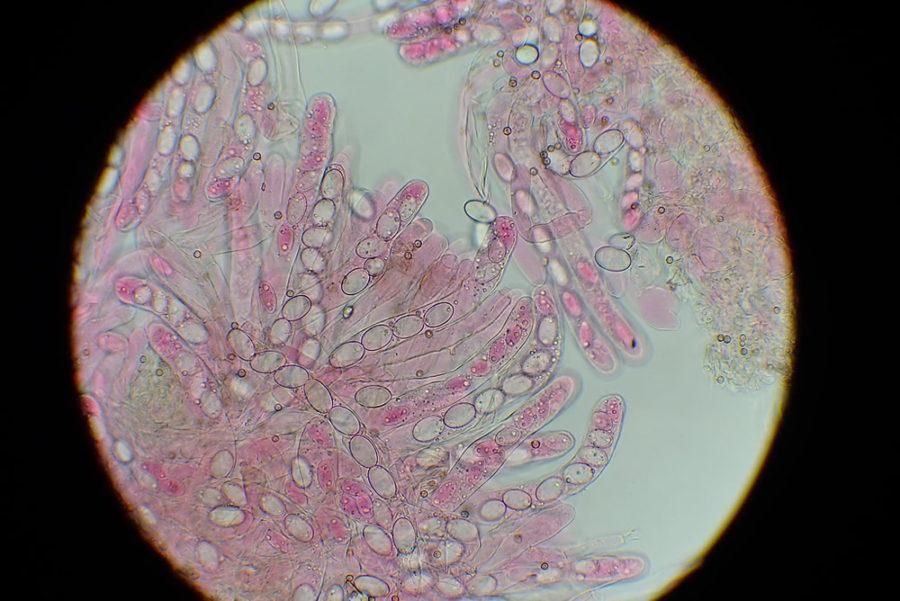

トガリアミガサタケの子嚢と胞子を見てみる

まずはトガリアミガサタケと思われるやつから見ていきましょう。

P4050421-13-900x602.jpg)

なんと美しい!! (*^^*)

子嚢が見えますでしょうか?(見えないわけ無いと思うけど w)その中に胞子が8個連なって入っているのがわかりますね。

赤く染まった胞子と染まってない胞子の違いは良く分かりませんが(知ってる人教えて!)、形的には「楕円形」であり,表面は「平滑」なのがわかります。

では、もう少し拡大したものを見てみましょう。

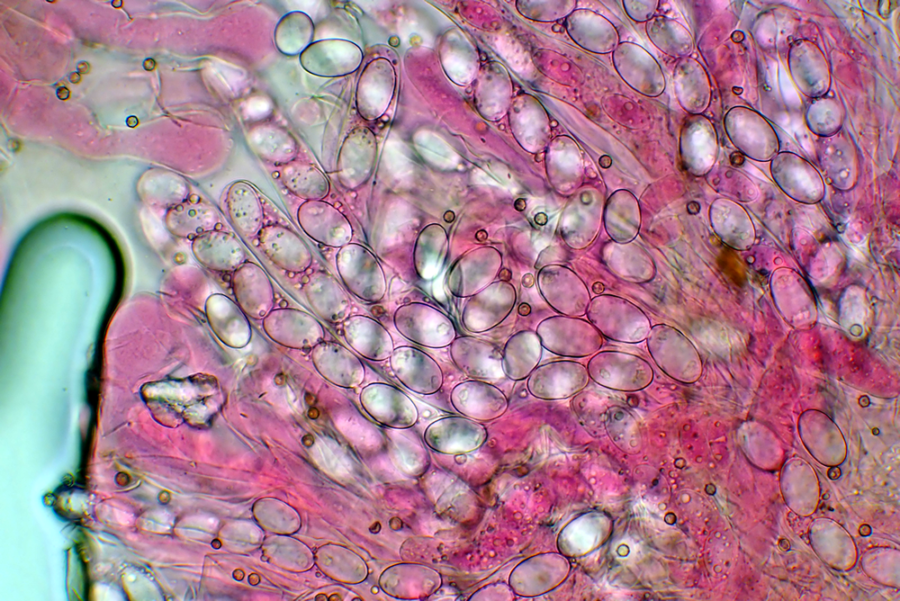

こちらは拡大して、わかりやすくするために、レベル補正をかけたものです。

P4050421-18-900x624.jpg)

透明な方の胞子では確認しづらいですが、赤く染まった方の胞子は「厚壁」なのが確認出来ますでしょうか?

アシボソアミガサタケの胞子は厚壁ではありませんので、こちらの子実体(トガリアミガサタケと思われるもの)はトガリアミガサタケで良いかと思われます。

ちなみにこれはドライマウントで見たものです。

なんと胞子の表面に縦の筋らしきものがあるのがわかります。

図鑑には載っていませんでしたが、これもトガリアミガサタケの特徴なのでしょうか?

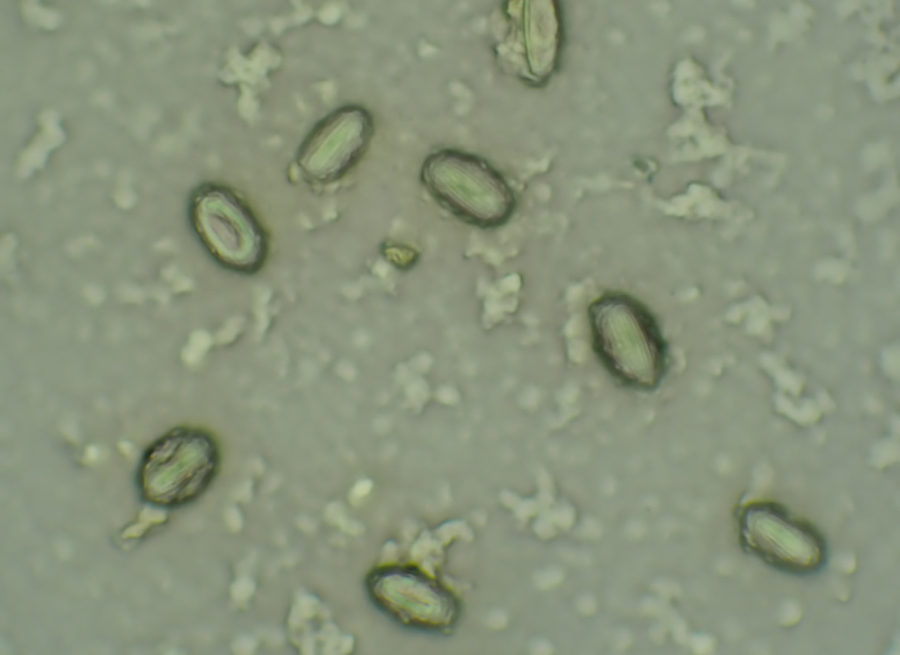

アシボソアミガサタケの子嚢と胞子を見てみる

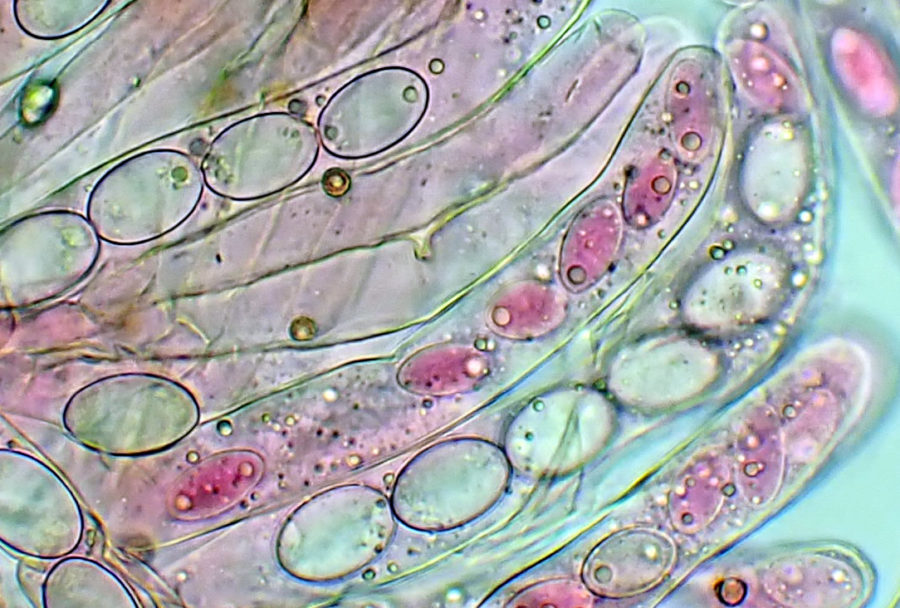

それではアシボソアミガサタケと思われるものを見てみましょう。

こちらも美しい~!!(*^^*)

って言ってる場合ありませんが、では胞子を拡大したものと、レベル補正をかけた写真です。

うーむ、厚壁であるようには見えません、、、が、赤く染まった胞子が確認できなかったので、それで見てみないと比較にはなりませんね、、、こまった。

ちょっと画質が悪いですが、この写真を見てもらいましょう。

レベル補正をかけてみましたが、赤く染まった胞子が厚壁の様には見えません。

やはり胞子レベルでもこれはアシボソアミガサタケ、と言っていいかもしれません。

で、ちなみにドライマウントの胞子を確認してみます。

少しボケ気味なのですが我慢してください(笑)

やはり同じ様に縦縞が確認できますでしょうか?

これでトガリアミガサタケもアシボソアミガサタケも胞子には縦縞がある、ということですね。

アシボソアミガサタケかトガリアミガサタケか?

アシボソアミガサタケか?それともトガリアミガサタケか?

というタイトルをつけて、Facebookの美菌倶楽部に写真をアップするとコメントが入る。

「どーせまた再編されるからどっちでもいいや~」(三重のきのこびと)

「 日本のアミガサタケ属の分類はガラパコス状態で、海外ではどんどん再編されて検索表も塗り替わってるから、わたしもどっちでもいいな~!! 」(千葉のきのこびと)

確かにそうかもしれない。いや、きっとそうなのだろう。

しかし、現在の図鑑を作ってしっかり分類してくれた研究者たちの仕事の先に僕たちは立っている。

そこをきっちりと押さえていくことが僕たちの役割ではないか、、、

なんて思っている (*^^*)