ミヤマミドリニガイグチを分解する

去年初めてミヤマミドリニガイグチ(だと思う)を見ることが出来た。

場所は富士山。 菌友のキヨシとヤスユキ(合体してヤスキヨね)の3人でキノコ散策に行った時のことである。

富士山の山開きも終わり、車両規制も解除されて、車で5合目まで行けるような時期。

登山客も少なかろう、、なので駐車場も空いてるだろう、、なんて思っていた僕でしたが、朝早く5合目の駐車場に着いたときにはかなりの台数の車が止まっていたのだ。

へぇ、、山開きが終わってからも、こんなに沢山の人が富士山頂を目指してるんだぁ、、、

と思っていた僕にキヨシがこう言い放った。

「いりささん、これねぇ、みんなきのこ狩りに行く人の車ですよ~!」

いやぁ、たまげた。 アッと驚く為五郎とはこの事だわな・・・。

これだけの台数の車に乗ってやって来た人たちが、一斉に山に入り、キノコを片っ端から採っていってる姿を想像して目眩がした。

そんな数の奴らがキノコを採ってるんだったら、もう残ってないんじゃないか・・・・

そんな絶望感を抱えたまま、登山口に足を一歩踏み入れたのであった。

ミヤマミドリニガイグチを発見!!

ともかくキノコを探さなくては・・・との思いでキノコを探すものの、その日会う人会う人誰に聞いても「今年は少ない」「今年は異常だ」という声しか聞こえてこない。

ここキノコの楽園であるはずの富士山で何人もの人に聞いてもいつも答えは同じ

「無いなぁ~」

まぁそれでもアミハナイグチなどはわんさかあったし、キノボリイグチなども状態の良いものを何本かは撮影することが出来た。また、食べ菌さんたちからは絶対に見向きもされないキノコたちはそこそこ残っていたので、採り菌魂がついつい出てしまい時間をかけて撮ってるうちにヤスキヨがどっかに行ってしまい僕一人迷子になった(これをジョージ迷子事件という w)。

そんな中でも富士山というのは案外携帯の電波が届いてくれて、無事ヤスキヨと合流することが出来、森の奥へと進んでいった。富士山はどこへ行っても歩きやすい。木はたくさん生えているものの、歩くのに障害になるような下草があまり生えていないからだ。火山灰と火山岩から作られた土壌の上に、びっしりと編み込まれたような苔の絨毯がその土壌を覆っているからなのだろう。

ふと見ると木と岩の陰に隠れるようにしてキナメアシタケを見つけた。黄色い妖精。そんな表現がピッタリのキノコだ。食べ菌さんたちは見つけてもスルーするだろうし、恐らく見つけられすらも出来ないかもしれない。完全に頭の中の食菌フィルターからはすり抜けているだろうからね(笑)

そんなキナメアシタケをじっくり撮っていたら、何か少し向こうの方にまた黄色い妖精がこちらを向いている様に立っていたのだ。

あれ、あれはもしかして・・・・

そうして見つけたのがこれ、ミヤマミドリニガイグチであった。

ミヤマミドリニガイグチを分解する

実はこれを見つけた時に名前を失念しておりました(笑)

その存在は知っていたし、会いたいとも思っていたのですが、どうしても名前が出てこない。

確か、、、「ミヤマ」はついてたと思うんだがぁ、、、と思って近くにいたキヨシに聞いてみた。

「これ、名前なんだったっけ??」

ちなみにキヨシは富士山には何回も来ていて、実はこの日の前日も関西の美女軍団を引き連れて来ていたのである。ただし美女軍団と行ってたのは別のコースであったが出ているキノコは似たようなものであったそうな。

「あぁ、これね」

キヨシはこともなげに言う。

「 富士山では、よく見るよ~」

と、なんとも余裕しゃくしゃくの表情である。

確かにネットで検索する限りはこのキノコは富士山で見つけた、という情報がほとんどである。

もしかして、富士山の固有種?と思ってみたりもする。

何回も足を運んでいるキヨシ、そして食べ菌でもあるキヨシには「よく見る種」ではあるが、「食べれられないので興味ない種」でもあるのだろう。名前を聞いても分からない、、にゃんにゃんにゃにゃーん、との事でした。

じゃあ仕方ないということで、物覚えの悪い頭の脳みそをギュッと絞って名前を絞り出してみた。

そして、もう絞りきって何も出るもんが無いぞ、、、と思った瞬間に出てきた(笑)

お!そうだ!ミヤマミドリニガイグチだ!

ってことで、名前が分かったので分解してみました。

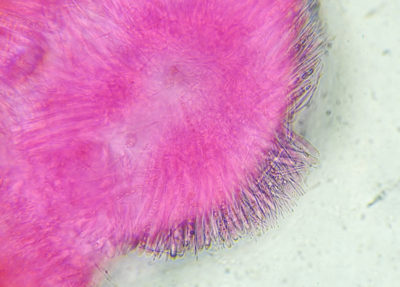

ミヤマミドリニガイグチという名前が示す通り、この種は「ミドリニガイグチ」に類似はしているようだ。確かに質感的にはその様に思えるのだが、色というポイントを確認していくと、それとはかなり異なる部分がたくさん存在するのですよ。

例えば

・傘の色が黄色い

・柄に赤みがさしてない

・肉が鮮黄色である

などはかなり重要な判定ポイントだと思います。

ちなみに去年見た典型的なミドリニガイグチを貼っておきます。

うーむ、これを見た限りまったくミヤマミドリニガイグチとは違うのが一目瞭然やわ(笑)

特徴を見てみると

・傘はうぐいす色

・フェルト状

・柄の上半分に赤みがさし

・しっかりとした網目がある

・下部は黄色の粉状

とかなりの違いっぷり。

少なくともミヤマミドリニガイグチとミドリニガイグチを間違うことは無いでしょうなぁ、、、

ミヤマミドリニガイグチの特徴を見る

ただ、「これはミヤマミドリニガイグチだ」とはまだ言えないので、図鑑でしっかりと特徴を見てみたい。。。

と、思ったのだが、実は殆どの図鑑にはミヤマミドリニガイグチが載っているものはない。

・「日本のきのこ」(ヤマケイ新版)

・「山溪フィールドブックスきのこ」

・「日本新菌類図鑑」(保育社)

・「北陸のきのこ図鑑」

・「きのこ図鑑」(幼菌の会)

などなど、、、

ただ唯一載っている図鑑があった。

それが「青森県産きのこ図鑑」である。

なかなかこの図鑑網羅してますなぁ、、、

では特徴を列挙してみましょ。

ミヤマミドリニガイグチ(Tylopilus sp.)

| 大分類 | 小分類 | 特徴 |

| 傘 | 大きさ | 通常7cm位 |

| 形 | 初めまんじゅう形、のちほぼ平らに開く | |

| 色 | 表面はオリーブ暗褐~黄緑色または黄褐色 | |

| 質感 | 平滑、繊維状、湿るとやや粘性をおびる | |

| 肉 | 色 | 鮮黄色、空気に触れても変色せず |

| 匂い | 温和 | |

| 管孔 | 柄に | 離生 |

| 色 | 初めクリーム白色のち淡紅色 | |

| 孔口 | 小型 | |

| 柄 | 大きさ | 通常長さ8cm、幅1.2cm位 |

| 形 | 上方に向かってやや細まる | |

| 色 | 表面は上部鮮黄色、 下部山吹色 | |

| 質感 | 黄色の粉状微毛におおわれ、上部に同色の縦すじをもち、 幼時、頂部はときに網目状となる |

|

| 生態 | 季節 | 夏~秋 |

| 樹木 | ブナ・ミズナラ林の地上に単生または群生 | |

| コメント | 日本未記録種。 前種ミドリニガイグチに類似するが、より山地に発生し、傘が平滑で繊維状、柄が紅色をおびないこ とで異なり、別種とすべきと考える。 |

特徴が合致しているところを赤のマーカーで塗ってみました。

もうほとんどの行にマーカーがついているので、

極めてミヤマミドリニガイグチと呼ばれるものに近い

と言っていいかと思われます。

ただし、発生する条件に「ブナ・ミズナラ林」とありますが、富士山のこの辺り(恐らく標高2000mあたり)にはブナやミズナラはありません。

なので、もしかして別種の可能性も否定はできません。

ミヤマミドリニガイグチとはなんぞや?

さて、最後にミヤマミドリニガイグチとはなんぞや?ということを考えてみたいと思います。

「青森県産きのこ図鑑」に書かれていますが、 ミヤマミドリニガイグチは未だに「日本未記録種」って感じで載っています。また学名は「Tylopilus sp.」(ニガイグチ属)となっていますので、種小名までは特定されていない、ということですね。

まとめますと

- ミヤマミドリニガイグチという名前は仮称である

- 海外のものと同一種かどうかも特定(同定)されていない

- 新種の可能性もある

ということになります。

ですので、もしかして実は「ミドリニガイグチの富士山バージョン」だった、となるかもしれません(笑)

今後のミヤマミドリニガイグチの動向が楽しみです。