子嚢(のう)を顕微鏡で見てみる

顕微鏡を買いました。

「オレはね、顕微鏡は買わないねん、検鏡とかしてると記事書く時間とか無くなるし」

とか

「顕微鏡やりだしたらもうおしまいやわ、もう『キノコ廃人』やで!!」

なんて常々言うておりました。

そして「顕微鏡を買いたい」って言った人に対しては上記言葉をぶつけてネガキャンとかもしていました(オイ w)。

しかし、買ったのです。厳密には「買っちゃった」のです。理由はちょっとここでは言えませんが、どうしても買わなければならなくなったワケがあるのです。

でもそんな僕にレッドちゃんからは

「嘘つき」

と言われてしまいました。 ネガキャンしてごめんね m(_ _)m

でもそれはね仕方ないことなのです。

強いて言えば「顕微鏡を買わないといけない羽目に陥った」という表現が適切かもしれません。

あ、言い訳に聞こえますか?まぁその通りです (*^^*)

でもせっかく買ったのだからいろいろ試してみたいと思って、まずは胞子を見てみました。

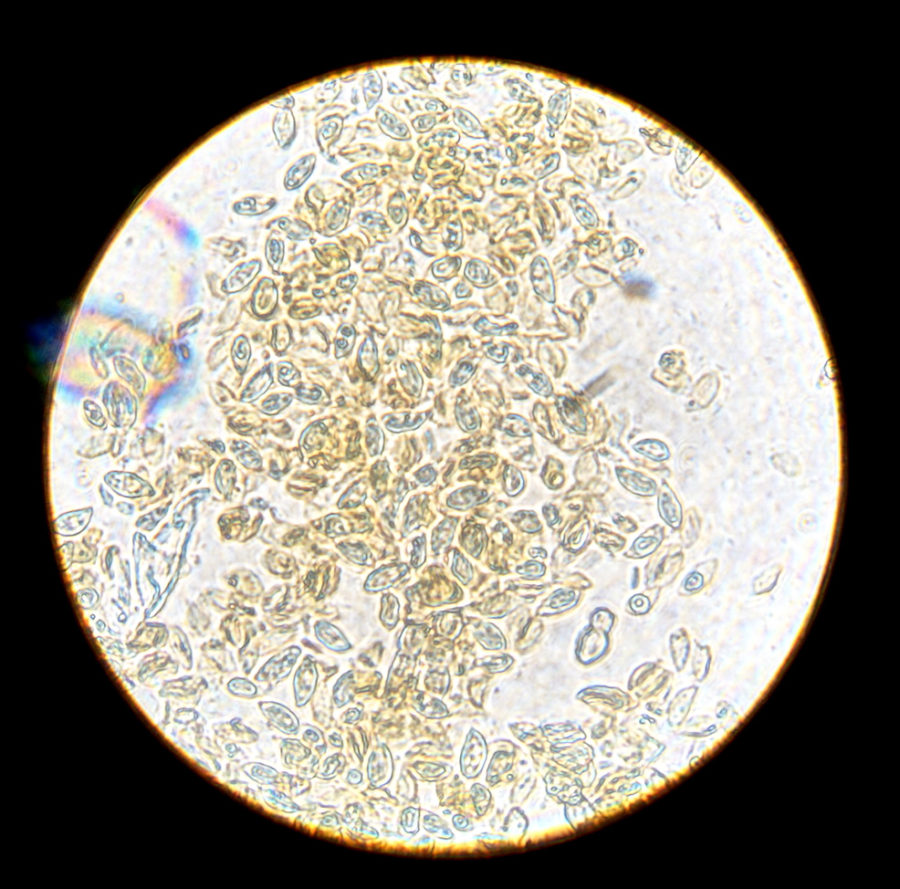

まずはこの謎菌の胞子を見てみました。

こいつは今年最初(1月2日)に見たキノコで、一体何なのか全然わかりませんでした。

正直1月2日にキノコを探しに行く、という行為が既に頭がオカシイのですが(笑)、そこはきのこびと、正月もへったくれもありません。

で、Facebookにアップして聞いてみると「コガネタケではないか?」ということになって、なるほど、コガネタケの成れの果てっていうのはこんな風になるのかぁ、、と思っていたのですが、同じものをTwitterにアップすると「ショウゲンジ(キショウゲンジ)とちゃうんかなー?」という意見が優勢になってきました。

※らじかる、いぐち氏、二人の強者に言われると、もうほぼ間違い無さそうです。

ってことで、胞子を見てみることにしました。

すいません、ゴミがたくさんついてて・・・(汗)

この胞子に「ショウゲンジ」という名前が書いてあったら楽なんですけどね(笑)

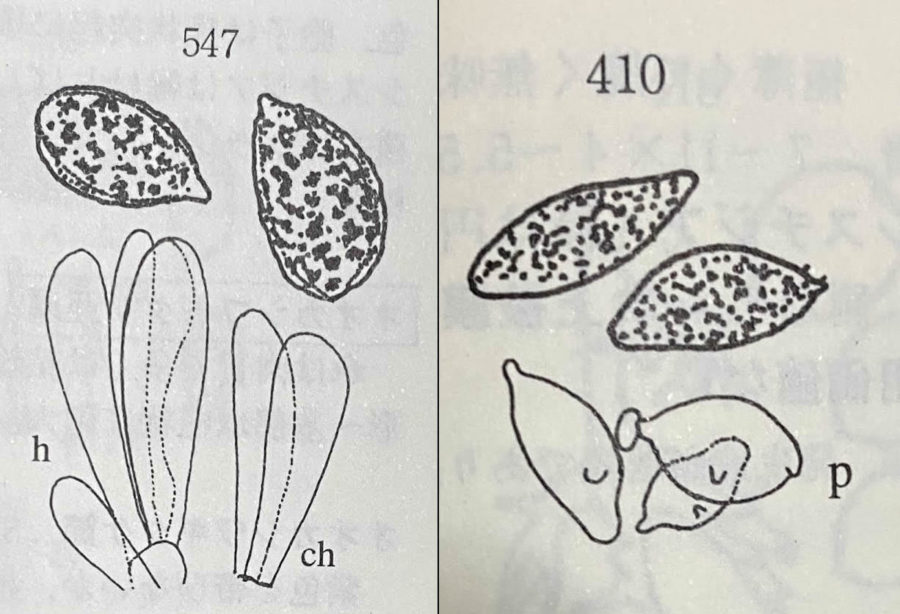

ここからは、北陸のキノコ図鑑に載っている胞子の写真と見比べてみたいと思います。

胞子の形、似ておりますな(笑)

でも正直言ってこれだけ見て「この胞子はショウゲンジ(キショウゲンジ)だ!」とは言い切れないいでしょう。

確かに胞子の先端にポッチリがあるような感じですし、中の模様もキショウゲンジの方に似ている気がします。

なので、ここでは「ショウゲンジに似てるなぁ、、(遠い目)」で済ますのが無難な気がしますね。

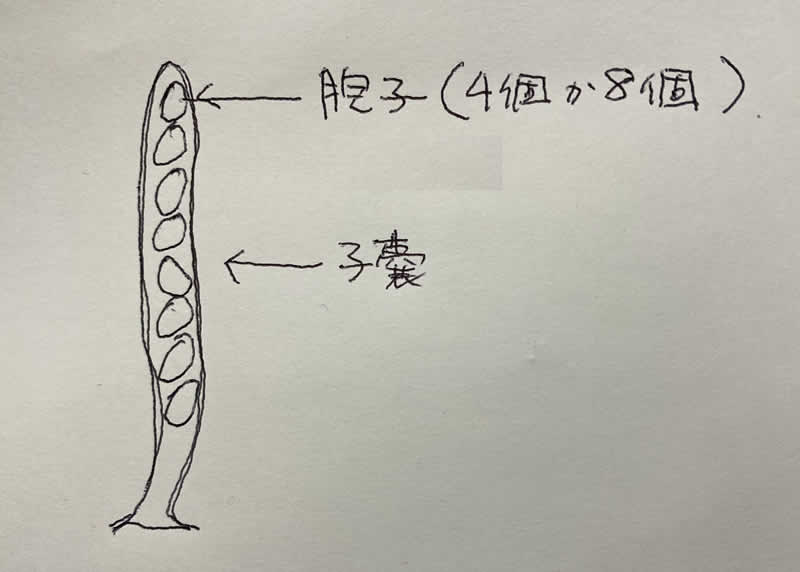

まず子嚢(のう)って何?

キノコについてちょっと勉強したことがある人なら「担子菌「子嚢菌」という言葉は知っていると思います。

大雑把に言うと、ほとんどの「キノコ」と呼ばれるものは 「担子菌門」か「子嚢菌門」に属しており、担子菌門のキノコは「担子器」と呼ばれるものの外側に胞子を作るグループであり、子嚢菌門に属するキノコたちは子嚢(のう)と呼ばれるものの中に胞子を作るのである。

つまり子嚢というのは胞子のいわば製造機であり、その中に胞子が機関銃の弾の様に規則正しく並んでいる姿には心なしか惹かれるものがあるのは、きっとそこに生命の息吹を感じるからではないか?なんて思っています。

だって子嚢が例えばベニチャワンタケの傘の縁にずらーーーーーーーっと並んでおり、成熟してくるとこの胞子が風などに吹かれてふわっと飛んでいくのである。その姿を想像しただけでワクワクしてきませんか?(*^^*)

映画風の谷のナウシカの最後を覚えてますか?

ラン、ランララ、ランランラン♪

というメロディが流れ、子どもたちに囲まれた大婆様はこう言います。

「蒼き衣を纏いて金色の野に降りたつべし」

その金色の野は子嚢の様でもあり、そこから放たれている金色に光るものは胞子の様にも見えますね。あれは僕には新たな生命の誕生に見えてくるのです。

子嚢の検鏡に挑戦してみる

1月12日にFacebookでY成さんが裏山のキノコをアップされていました。

それを見るとクロチャワンタケ、アラゲコベニチャワンタケ近縁種、ビョウタケ近縁種、ロクショウグサレキン、ムラサキゴムタケ近縁種などなど、一度見たかった子嚢菌たちがずらりと並んでいるではありませんか!

これは行かなくてはいけません。

顕微鏡を買って最初の目標「胞子を見る」は一応クリアしましたので、次は「子嚢を見る」ことでしたので、早速Y成さんに連絡を取り、咲くやこの花館から裏山に飛んでいき、子嚢菌たちを確保してきました。

ただ、緊急だったのでカメラは持っていっておらず、採取だけさせてもらったので、キノコ写真はすべてY成さんからお借りしたものとなります。

まずはツバキキンカクチャワンタケ。

もう出ていることにビックリです。やはり今年もかなり暖かい冬なのでしょうか?

ヤラセ写真ですな(笑)

まぁ、ツバキキンカクチャワンタケはあまり「華がない」キノコですので、こうして椿を横に置くのはいわばお約束ですな。

プレパラートを作るための手順は以下のようにしました。

- ツバキキンカクチャワンタケの茶碗の表面をピンセットで少しだけ摘みとる

- それをスライドガラスの上に置いて、スポイトで水を一滴たらす

- ピンセットで茶碗の表面を潰して粉々(ほとんど粉末状)にしていく

- カバーガラスを上に載せ、出てくる水分をティッシュで吸いながらよく潰す

- ここでカバーガラスが割れたり、指紋がついたりしないようにしなければならない

- 最後にカバーガラスをティッシュで拭く(指紋などを取るため)

こんな感じでやっております。

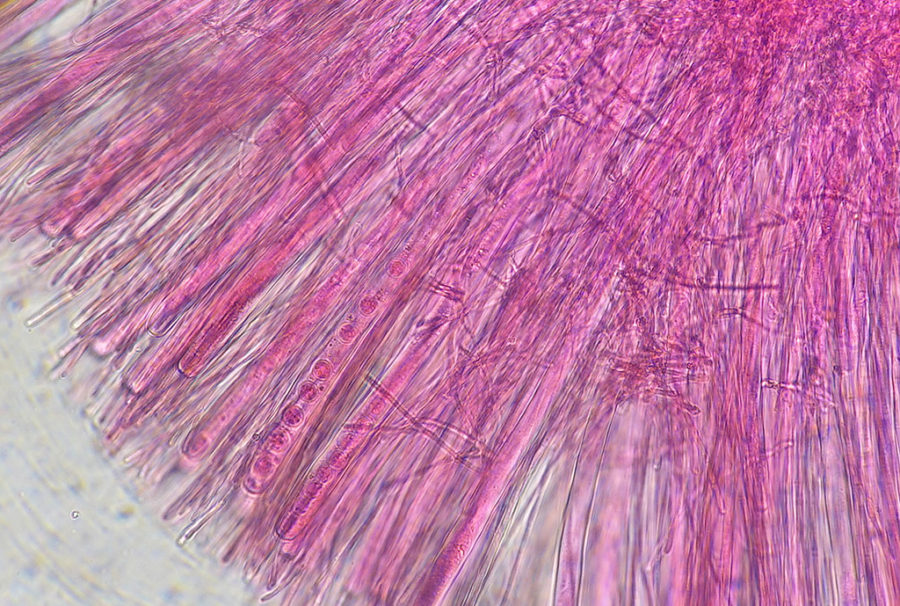

また、胞子に姿がよく分かるように細胞を染色するためのフロキシンなどを用いています(椿のピンク色ではありません w)。

顕微鏡の使い方などは「きのこの教科書」(ヤマケイ)に詳しく書いてありますので、そちらを御覧ください。

では次にムラサキゴムタケ近縁種

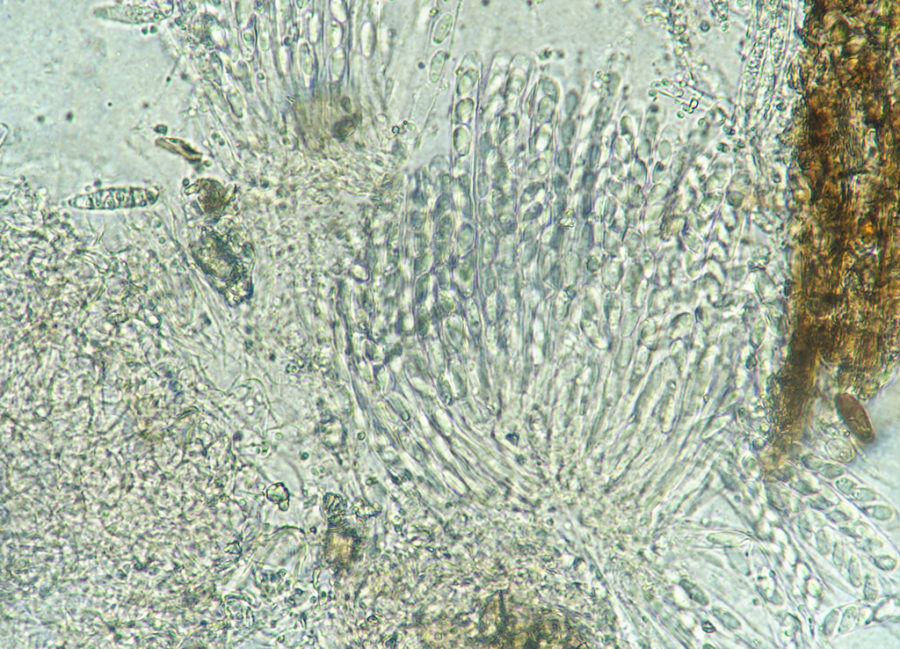

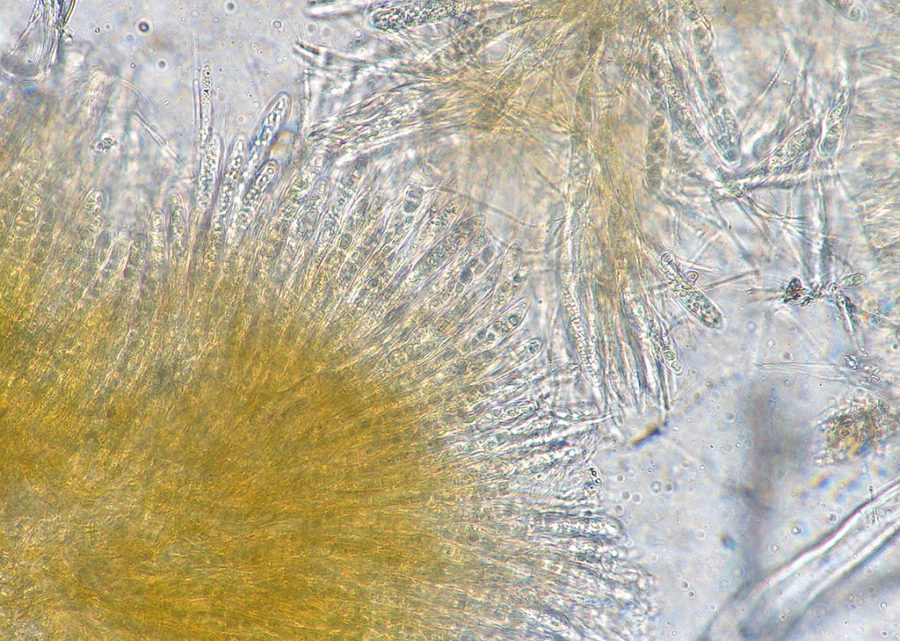

先ほどのツバキキンカクチャワンタケ同様に子嚢は束になって生えている様な感じです。

ムラサキゴムタケはチャワンタケの様な形になるので、もしかして同じ様な形をしているのかな??なんて思ってしまいますが、いかがでしょ?

ビョウタケ近縁種

こちらもツバキキンカクチャワンタケ同様に子嚢は束になって生えている様な感じです。

ビョウタケも同じくチャワンタケの様な形になるので、やはりこういう束になっているのか?

ほんの少しの細胞を見ているだけでこれだけの子嚢が並んでいる、っことは一つの傘には一体どれだけの子嚢が並んでいるのか・・・誰か数えたことあるんだろうか?(笑)

クロチャワンタケ近縁種

これの子嚢を見つけるのはかなり難儀しました。

というのもこの1本1本の棒の様なものはたくさん見ることが出来ましたが、その中に胞子が入っているのを確認できて初めて「子嚢だ」とわかるのですが、それを確認できるものがなく、やっとこ見つけたのがこの子嚢だったのです。

この子嚢に入っている胞子は今までのものと違ってかなり丸いです。

原色日本新菌類図鑑で確認するとクロチャワンタケの胞子はやはり丸です。なので、このキノコはクロチャワンタケに限りなく近いと思います。

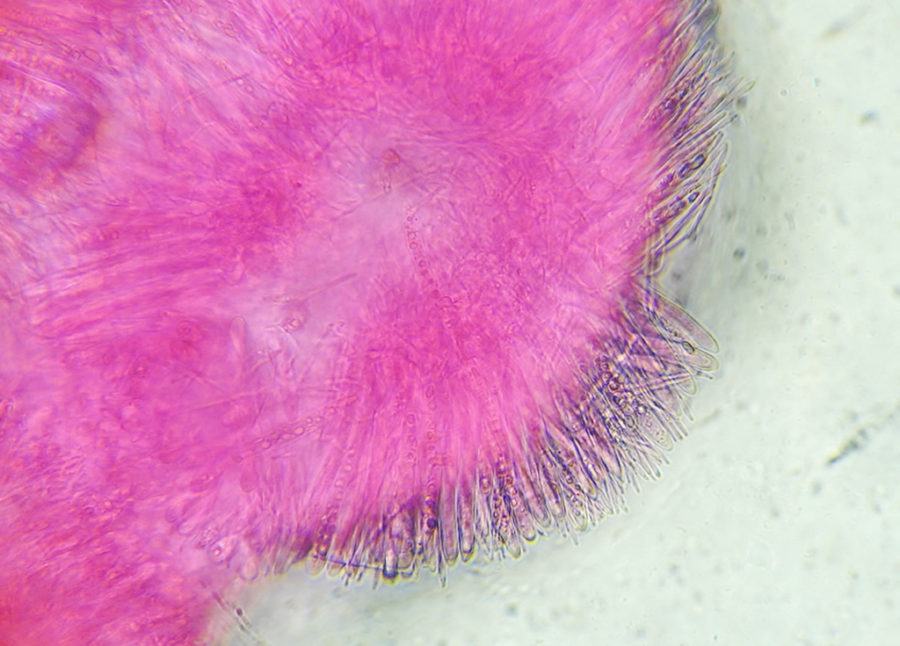

ロクショウグサレキンの近縁種

※たぶん子実体の大きさからヒメロクショウグサレキンだと思われます。

なかなかこれも子嚢らしきものの確認は難しいのですが、このピンク色の細胞に透けるようにして無数の子嚢が見えますでしょうか?

そしてその子嚢のところどころに胞子が確認できますね。

ロクショウグサレキンもこうやって「子嚢菌門」に属するキノコ、だということが確認できました。

さて、これで「子嚢」というものはどういうものか?ということが理解できたでしょうか?

「子嚢」はキノコの卵である胞子を育んで、熟するとともに外部に出ていく準備を整え、何らかの刺激とともに空中へと飛び立つ手伝いをするもの、であると言っていいと思います。

そんな機構をこうやって顕微鏡にて確認できたことはよりキノコに近づいた、と言えるでしょう。

さて、おさらいとして問題を出してみましょう。

これは一体何に見えますか?

Facebookのきのこ部にN村さんが投稿した某メルセデス・ベンツの写真です。

そう、子嚢に見えましたか?(笑)

「子嚢に見えたよ!」というアナタ、アナタはもう立派なキノコ廃人です!!(笑)