フウセンタケ属を眺めてみる

フウセンタケの季節がやってきました。

あちらを向いてもこちらを向いてもフウセンタケが出ております。

ただし、フウセンタケの場合は種類が多過ぎるし(なんと5000種類もあるらしい!!)、図鑑に載ってないのも沢山あるし、名前が付いていないのもこれまた沢山あるので、すなわち、、、

「無理に名前を付けるのはムダなのだよ、むふふ、、」

と39先生がから良く指摘されるのはそう言うワケなのである。

そう言えば去年、関西菌類談話会が主催する「きのこ展」に行った時にトレイの上に大量のフウセンタケ達がいてそこにこう名前が付けられていたのを思い出しす。

「フウセンタケ属」

あぁやはりキノコの達人・重鎮達でもフウセンタケは手強いんだなぁ、と納得したものである。

↓↓↓↓ これがその時の写真です ↓↓↓↓

逆に言うとキノコの達人だからこそ簡単に名前を付けない、と言っていいかも知れない。

なんせフウセンタケはその種類もさることながら、似ているものが多すぎるのだ。

学校のクラスで例えてみよう、、、

一つの「フウセンタケ組」というクラスの中に、古くはザ・ピーナッツやおすぎとピーコ、最近ではマナカナ(三倉茉奈、三倉佳奈)やザ・タッチ、みたいな双子が何組もいる感じで、それらを見分けるにはほくろの位置の違いを調べないと見分けることが出来ない。

で、ほくろの違いはどこなんだ??もしかして服を脱がないとわからないとか、、、???

・・・なんて感じで、フウセンタケを同定する、なんてことは至難の技に近いのだそうな。

そもそもフウセンタケとは?

「フウセンタケ、あなたはどうしてフウセンタケなの?」

案外そんな疑問を持っている人は沢山いるに違いない。

僕も以前その疑問を持っていて誰かが

「柄の基部が膨らんでいて風船の様に見えるからフウセンタケなんんだよ」

なんて書いていたのを目にしたことがある。

その時はふぅん、そうだったのかぁ、、と単純に思っていたのですが、、、

ふと疑問に思った事が一点。

基部が膨らんでいるぐらいで風船っておかしくね?

少なくとも僕にはそれを見て風船には見えない。

それどころか良く知れば知るほど基部が膨らんでないフウセンタケなど山ほどあるし、逆に基部が膨らんでいる別の科、属のキノコも山ほどある。

じゃあフウセンタケの特徴ってなに???

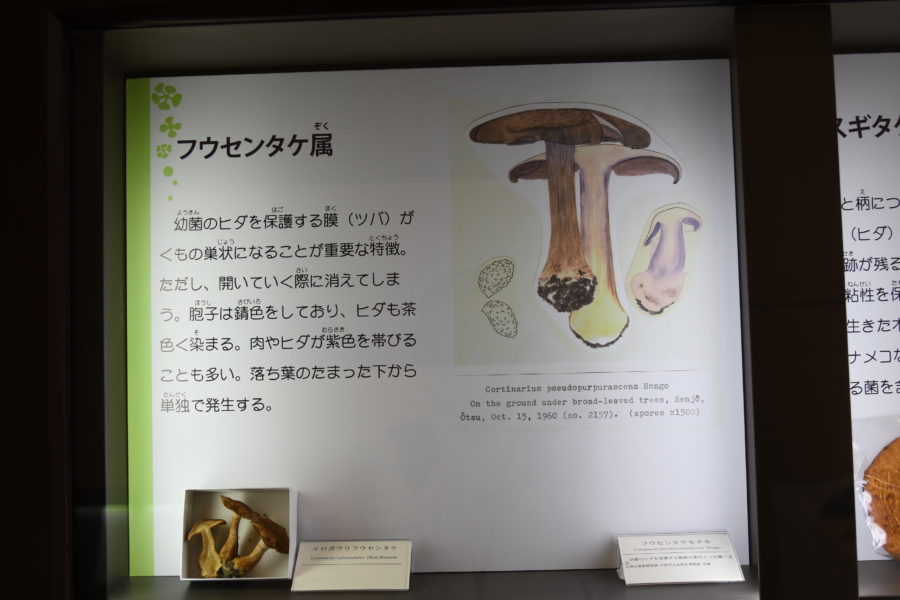

ここは以前、大阪自然史博物館で行われた特別展「キノコ、きのこ、木の子」の解説を読んでみましょう。

ここから特徴を列挙してみましょう

- 幼菌のヒダを保護する膜がクモの巣状になること

- ただし、開いていく際に消えてしまう

- 胞子は錆色をしている

- ヒダも茶色く染まる

- 肉やヒダがムラサキ色を帯びることも多い

- 落ち葉の溜まった下から

- 単独で発生する

これらの特徴は皆とても重要であるが、この中に付け加えたいのが一つあります。

それは

クモの巣状の膜が柄にその痕跡として残る

というのもフウセンタケ属を見分けるポイントとなる、というのを付け加えておく。

こんな感じですね。

見えにくいか?すまぬ(笑)

わかりにくいかもしれないが、柄の上部に茶色い膜の跡が微かに確認できるだろうか?

また「ヒダも茶色く染まる」というのもとてもわかり易いポイントである。

これなどはその典型ですね。

元々は紫色だったヒダは、老成化するとともにヒダが胞子に占領されてきて、だんだん胞子色(この場合は錆色)に染まって来ているのがわかるだろうか?

このキノコの傘の色はややムラサキ色をしており、全体に藤色をしているので、ウスフジフウセンタケなのか?なんて思っているが、実際「紫のフウセンタケ」などありすぎるぐらいたくさんあるので、断定はたぶん無理だと思っている。

やはり謎のフウセンタケ

この時期(晩秋)になるとシメジ科の類も多くなってくるのだが、フウセンタケの類も増えてくる。

♪これもフウセンタケ、あれもフウセンタケ、たぶんフウセンタケ、きっとフウセンタケ~♪

なんて歌ってみたくなるのだが、「さて君は誰なのだ?」と問うと「へへへ、誰でしょう?」と返事をしてくる、フウセンタケとはそんなキノコなのである。

上のキノコも最初は何だろう?と思ったのだが、裏を見て「はっ、フウセンタケの仲間かいな、、」と愕然としたものである。

う~む、謎だ、、謎菌が多すぎる、、、

こいつも傘の裏が錆色になってきており、柄の上部がやや紫色になっているのが分かるだろうか?

そしてほんの僅かではあるが、柄の上部にクモの巣状の膜の跡が確認できる。

でもね、、、ただただ悩ましい、、、気絶するほど、、、

なんて思っていたら時々こんな素敵なフウセンタケに出会う。

ムラサキフウセンタケ

ムラサキフウセンタケである。

この傘の少し毛羽立ったような質感。柄のダンダラ模様。まだまだ幼菌の域を出ないが、僕はこれぐらいの大きさのものがなんと言っても大好きである。

また同じ紫色の綺麗なフウセンタケ属でニセムラサキアブラシメジという種を去年初めてみた。

こんな感じのやつやね、、、

この写真は今年のカレンダーになったぐらいの美菌’sなのであるが、この時は何度も同じ様な子実体を見ることが出来たので、ほぼ同タイミングでたくさん出るキノコなんでしょうなぁ、、。

こいつはムラサキアブラシメジモドキととっても良く似ていて、僕もずっとそう思っていたのですが、らじかる君から指摘を受けてニセムラサキアブラシメジだとわかり、今までの「違和感」に納得したものであった。比べてみると柄の部分が白っぽくか細いムラサキアブラシメジモドキに比べて、柄全体が紫色でしっかりしている、というのが第一印象である。

ムラサキアブラシメジモドキはこんな感じですね。

いやぁ、美しいですなぁ、、僕はどちらかというとニセムラサキアブラシメジよりも、脚が細く、傘が可憐な色をして、ちょいとヌメっているこのムラサキアブラシメジモドキの方を愛しておりますな (*^^*)

そんな情報いらない?(笑)

また、先のニセムラサキアブラシメジを見つけた日に違うフウセンタケ属のきのこをたくさん見ることが出来ました。

それがこいつたち

クリフウセンタケ~~~!!

この写真では「クモの巣状の膜」が傘の裏を覆っていたのがよーくわかりますね。

傘の裏にくっ付いているクモの巣と、柄の方に付着しているクモの巣。フウセンタケのクモの巣膜が柄に付着し、模様のようにこびりつく様子が良くわかって面白いです。

この様にわかりやすいフウセンタケ属のものもいくつかありますが、そんな代表的なもののバックには大量の「不明フウセンタケ」があることを忘れないでいただきたい。

例えばこんなの、、、

もちろん特徴を細かく見ていけば、何かに当てはまるかもしれないが、果たして確証はあるのか??と聞かれれば自身がなくなるんですよねぇ、、、

ほんで、これなんか、、いかにもフウセンタケで、何か名前がつきそうなのだが、わからない。

で、これもついでに載せておきましょ。

綺麗な紫色であるが、名前をつけにくいよね~

さて、ではではこれらフウセンタケ達の中に「柄の基部が膨らんでいる」という特徴を備えているものはいくつありましたでしょうか?

先に書いたフウセンタケ属の特徴にも「柄の基部が膨らんでいる」という文言は無いし、他の図鑑でもその様な記述はありません。

だとしたら、柄の基部が膨らんでいる=フウセンタケの仲間、と言うのはもう都市伝説レベルと言っていいかも知れませんなぁ、、、(笑)

でもね、「フウセンタケ」という名称はとっても気に入ってるんです、、、ワタクシ。

「シメジ」とか「テングタケ」とかね、、そんななんやら堅苦しい名前よりも、やんわりした「フウセンタケ」。

謎菌が多いのもご愛嬌なんだと思う。