ハルハラタケを分解する(リン編)

先週の土曜日、ハルハラタケ(らしき)の標本をリンさんに軽い気持ちで渡した。

リンさんがこの前買った顕微鏡で撮った写真を嬉しそうにアップしていたからだ(笑)

もしノーマルなハラタケが秋にでも発生したら、採取してもらって、その差を顕微鏡で比較してもらおう、、なんてことを思っていたわけなのですが、まぁそれでも

「どうせハルハラタケでもハラタケでもさほど変わるもんじゃないんちゃうん?」

なんて程度に考えていたわけなのです。

するとリンさんから意外な答えが返ってきたので

「じゃあさぁ、それブログに書いてよ~」

なんて僕が言ったものだから、、自分のブログにその辺りの経緯を書いてくれたのであった。

ではでは、これからその記事を転載します。

「ハラタケ祭り」

https://blog.goo.ne.jp/nearlinnne2/e/f060c18e2418df4e403d6fe358c0f43c

「ハラタケ祭り2」

https://blog.goo.ne.jp/nearlinnne2/e/1a495ab349ce0db20701b9365795eaab

こんなキノコ見たことがない

さてと、、、顕微鏡がやっきた。

さっそく見て欲しいと頼まれた標本について調べてみると、結果がけっこうおもしろかったので、ここに説明を書いておく。

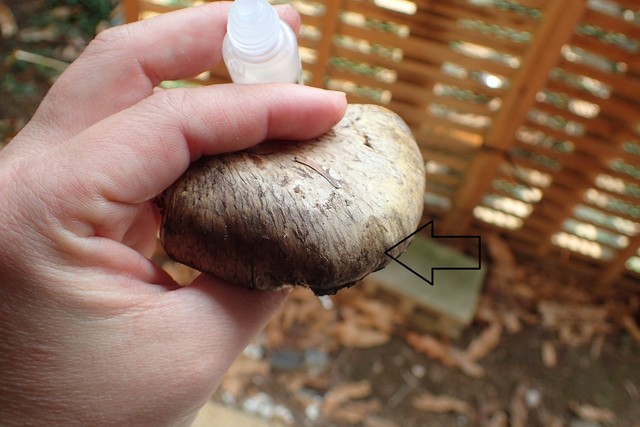

まず、お預かりした標本はハラタケかハルハラタケかもということでした。

家に帰って包みをあけてびっくり!

なんじゃこりゃ、こんなキノコみたことがない。

もちろんハラタケは何回も採集して食べたことも数回もある。

いりささんからハラタケを預かってかえるとき、家に着いたら木っ端微塵かもな、と思っていた。

ハラタケならそのくらい傘がやわらかい。崩れやすいという柔らかさだ。

しかし、、、

この子、がっしりしてるやーん(^_^;)

傘が硬い、柄はもっと硬い。ひどく弾力がある。

特に傘はアカヤマドリの幼菌を割った時の硬さより少し硬い位の硬さ。

お預かりした時に、キノコが半分に割られていたのに、肉がまったくピンクになってない。

そこにすごく違和感を感じた。

採集してから時間が経ってるから、ハラタケならとうにピンクがかってるはず。

そして採集して時間が経ったその傘をよく見ると、わたしが預かったものは傘の縁あたりが広範囲に絵の具のようなレモン色がかっている。

ハラタケ属の特徴って、、、

ハラタケ属は分類学的に系統を反映する特徴ではないが、肉の変色性に2種類ある。

- ハラタケやザラエノハラタケのように肉が白色からピンク色になっていくもの

- ウスキモリノカサのように触ったり空気に触れると黄変するもの

黄色になるものにも傘の縁や柄の付け根を擦ると黄色になるものや、KOHという薬品をかけると黄色になるなど積極的にこっちがアクションを起こさないと黄色にならないものもあるのでただ割っただけの写真を見ても、変色性の特徴は掴みきれない。

今回のキノコの断面を見てみるとピンク色にはなっていない。

そこでハラタケのような肉がピンクになる分類群ではないことはわかる。

ではハルハラタケはどうか。

春に出るハルハラタケを日本語で検索してほしい、少ないが数個ヒットすると思う。

そこに書かれている学名

Agaricus aestivalis var. veneris Wasser

で検索して欲しい。

学名で検索すれば日本以外のサイトでこのキノコが見つかるかも知れない。

でも、この学名で検索しても数個しかヒットしない。

そうか、世界的に見ても珍しいキノコなんだ!

・・・とはいかない。

なぜなら日本語で書かれたサイトに出てくる学名は、たぶん日本語の図鑑から拾ったものだと思われるが、検索にかけたとき、世界で通用しないことが多い。

一応「Agaricus aestivalis var. veneris Wasser」を調べてみると、「Agaricus altipes var. veneris」のシノニムであるというのが世界中で一般的な認識のようだ。

「Agaricus altipes var. veneris」で検索をかけると案の定たくさんヒットする。

皆さんが検索するときはぜひ、「Agaricus altipes var. veneris」で検索することをお薦めする。

と書いたのだが、ハルハラタケは半分に割ったときに柄の付け根あたりの肉が黄変するのでそもそも、今回のキノコには当てはまらない。

ちなみに肉にKOHをかけてみたが変色はなかった。

ハラタケ属にはそういうキノコもあるので一応、確認のために。

柄は私が預かったものは既に褐色になっていたので擦って黄変するかどうかはわからなかった。

傘はすでに黄変していた。

では、このキノコいったい何なのでしょうか?

原点に立ち返る

一応、KOHをかけてどれくらい変色しなかったかというと、このくらいです↓↓↓↓

では日本の図鑑のハラタケ属を確認していきましょう。

原色新菌類図鑑を見ると、ハラタケ属の肉がピンクにならず、黄変するものはすべて手で触れる(擦る)と変色する、となっている。

すでに一部黄色になっているものの、傘を擦ってみたが黄色にはならなかった。

つまり、この黄変は擦って変色したものではないということになる。

この段階でこの新菌類図鑑に載っているものは全て違うということになった。

北陸のきのこ図鑑で新菌類図鑑になかったものを確認してみると、

ハラタケモドキ、

ヒメモリノカサ、

ケモノハラタケ

などがある。

ハラタケモドキは柄の基部を傷つけると黄変、残りの2つは変色性がない。

さて、このキノコはどうだったかな。

KOHをかけても半分に割っても擦っても黄変しなかった。

がしかし、預かった時にはレモン色の染みが傘の縁に広範囲にひろがっていたのだ!

まあ、いい(よくない)。次は検証キノコ新図鑑を調べてみる。

上記2つの図鑑に載っていなくて変色性のないものに、チャウロコハラタケ(Agaricus impudicus)があった。

ハラタケモドキに似るが、このキノコは変色性がない。

あと、縁シスチジアがハラタケモドキになくてチャウロコハラタケにはある。

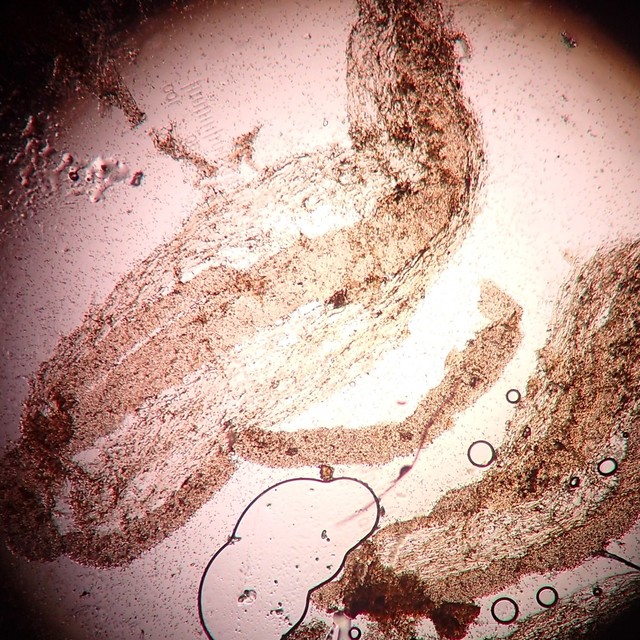

そこで顕微鏡の登場だ!

まず40倍で確認してみる。長い菌糸はひだの実質と言われる菌糸のようだ。

その周りの縁部に丸い細かい形をした菌糸がついている。

次はここに縁シスチジアがあるかどうかを確認する。

うん、ある。

上記のキノコの中で縁シスチジアがあるのはヒメモリノカサとチャウロコハラタケだ。

記載をもう一度見ると、ヒメモリノカサは傘のサイズが1.5cm~2.5cmだ。

預かったキノコは10cmを超える、到底合わない。

残ったのはチャウロコハラタケだ。

これか・・・しかしこの傘のレモン色が気になる。

このレモン色が、ハラタケ属の傘や柄を擦って黄変する時の黄色にそっくりな色なのだ。

もしこのレモン色が擦って出来たものならばハラタケモドキの可能性も・・・

いやいやハラタケモドキにはそもそも縁シスチジアがない!!

縁シスチジアがあって、肉に変色性がなく、擦った時だけ黄色になる・・・

海外(ヨーロッパなど)にはそういうキノコが複数あったが、国ごとにそっくりなキノコに別名がついてて混乱してる。Agaricusはきっとこれからの分野なんだろう・・・

今のところ、レモン色に目をつぶったとしたらチャウロコハラタケということになる。

このチャウロコハラタケというキノコに『時間が経つと傘の縁にレモン色のシミが広がるという性質がある』という新しい発見をした可能性も十分にある。

いりささんのおかげで非常にたくさんの文献も読んだし、すごく勉強になった。

いりささんに顕微鏡を買って観察するねんっ!というと、私のことを変態扱いしていたが、これを読んで、そのいりささんに顕微鏡を買おうかな、と思わせたら私も大したものなのだが・・・

シロートでも変態でも、こんなに自分でいろいろ調べられるんだよ。

みなさんも、ぜひヽ(´▽`)/!